Había un niño pobre que a los siete años de edad soñó hallar una

ciudad. Y treinta y nueve años después se marchó, muy lejos, buscandola, y no sólo encontró la ciudad sino también un tesoro, un tesoro

tan maravilloso como

el mundo entero. No se ha bía visto nada igual desde los hallazgos de

los conquistadores del Nuevo Continente. El cuento es la vida de

Heinrich Schliemann, una de las figuras más asombrosas no sólo entre los

arqueólogos, sino entre los hombres. La historia comenzó así: Érase un

niño pequeño que se hallaba ante una sepultura del cementerio de su

pueblo natal, al norte de Alemania, en Mecklemburgo. Allí yacía,

enterrado, el malvado Hennig, llamado Bradenkierl, del que se contaba

que había asado vivo a un pastor, y además, cuando ya estaba asado,

todavía le había dado una patada. Y para purgar tal delito decíase que,

todos los años, el pie izquierdo de Bradenkierl, calzado con fina media

de seda, aparecía fuera de la tumba. El niño esperaba ver tal prodigio,

pero allí no sucedía nada. Entonces rogó a su padre que cavase, que

buscase dónde se quedaba aquel año el famoso pie.

No muy lejos de allí había una colina de la cual se decía, también,

que tenía enterrada una cuna dorada. El sacristán y su madrina se lo

habían dicho. Y el niño preguntó al padre, un pastor pobre y mal

vestido: «Ya que no tienes dinero, ¿por qué no desenterramos la cuna?».

El padre explicaba al niño muchos cuentos y leyendas. Le contaba

también, cual viejo humanista, la lucha de los héroes de Homero, de

Paris y Helena, de Aquiles y de Héctor, de la fuerte Troya, incendiada y

destruida. En la Navidad del año 1829, le regaló la «Historia universal ilustrada»,

de Jerrers, donde había una lámina en la que se veía a Eneas llevando a

su hijo de la mano y a su anciano padre en su espalda, mientras huía

del castillo ardiendo. El niño contemplaba aquella lámina, y observaba

los recios muros y la gigantesca puerta Escea. —¿Así era Troya? El padre asentía con la cabeza. —¿Y todo esto se ha destruido, destruido completamente? ¿Y nadie sabe dónde estaba emplazada? — Cierto —contestaba el padre. — No lo creo —comentaba el niño Heinrich Schliemann—. ¡Cuando sea mayor, yo hallaré Troya, y encontraré el tesoro del rey!

Y el padre se reía. Esto no es ningún cuento. Lo que Schliemann se

proponía hacer a los siete años se convirtió en realidad. Todavía a los

sesenta y uno de edad, cuando ya era un excavador mundialmente famoso,

pensaba si no tendría que examinar la tumba del malvado Hennig, una vez

que por azar volvió a su pueblo nativo.

Heinrich Schliemann, en el prólogo de su libro sobre Ítaca escribía: «En

el año 1832, a los diez años, regalé a mi padre, con motivo de la

Navidad, una composición sobre los acontecimientos principales de la

guerra de Troya y las aventuras de Ulises y Agamenón, sin sospechar aún

que treinta y seis años después ofrecería al público todo un tratado

sobre el mismo tema, después de haber tenido la dicha de ver con mis

propios ojos el teatro de aquella famosa guerra y la patria de los

héroes cuyo nombre inmortalizó Homero…Las primeras impresiones que

recibe un niño le quedan grabadas para toda la vida». Pero ésta se

encargó de alejar de su ánimo estas impresiones suscitadas con relatos

de hazañas clásicas. A los catorce años de edad terminó su instrucción

escolar y entró de aprendiz en una tienda de ultramarinos de la pequeña

ciudad de Fürstenberg. Durante cinco años y medio vendió arenques,

aguardiente, leche y sal al por menor, molía patatas para la destilación

y fregaba el suelo de la tienda. Y así, desde las cinco de la mañana

hasta las once de la noche, todos los días. Olvidó cuanto había

aprendido y lo que su padre le había contado. Pero un día entró en la

tienda un molinero borracho que, acercándose al mostrador, se puso a

recitar enfáticamente un remedo de epopeya.

Schliemann le escuchaba embobado. No entendía una palabra, pero

cuando se enteró de que aquello eran nada menos que versos de Homero, de

la Ilíada, recurrió a sus ahorros y dio al borracho una copa de

aguardiente por cada «recital». Entonces comenzó para él una vida

aventurera. En 1841 marchó a Hamburgo y allí embarcó como grumete en un

navío que zarpaba rumbo a Venezuela. Tras un viaje de quince días, se

desencadenó una terrible tempestad y, ante la isla de Texel, el barco

naufragó, y nuestro hombre, completamente extenuado, dio con sus huesos

en un hospital. Por recomendación de un amigo de su familia, consiguió

un puesto de escribiente en Ámsterdam. Y aunque no había logrado

recorrer vastas regiones geográficas logró, sin embargo, la conquista de

amplios terrenos del espíritu. En una pobre y fría buhardilla empezó a

estudiar idiomas modernos. Siguiendo un método completamente

desacostumbrado, ideado por él mismo, en un año aprendió el inglés y el

francés. «Aquellos pesados y extremados estudios fortalecieron mi

memoria de tal modo, que en un año me pareció luego muy fácil el estudio

del holandés, el español, el italiano y el portugués, y no necesitaba

ocuparme más de seis semanas con cada uno de estos idiomas para

hablarlos y escribirlos con soltura». Ascendió fácilmente en su

empleo y entonces le encargaron de la correspondencia y la teneduría de

libros; la empresa donde trabajaba tenía relaciones comerciales con

Rusia, por lo cual, en 1844, a los veintidós años, empezó a aprender

también el ruso. Nadie, en Ámsterdam, hablaba entonces aquel idioma tan

difícil, y lo único que pudo hallar para tal estudio fue una vieja

gramática, un diccionario y una mala traducción del «Telémaco».

Así empezaba sus estudios. Hablaba tan alto y declamaba con voz tan tenante su «Telémaco»

ruso que se había aprendido de memoria, lanzándoselo a las desnudas

paredes de su habitación, que los demás inquilinos se quejaron y tuvo

que cambiar de casa por dos veces. Por último, se le ocurrió pensar que

un «oyente», al menos, le sentaría bien, y por cuatro francos a la

semana requirió los servicios de un pobre judío cuya misión consistía en

sentarse en una silla y escucharle el «Telémaco» en ruso,

aunque de todo ello no entendiera una palabra. Por último, al cabo de

seis semanas de inauditos esfuerzos, Schliemann se hacía entender

bastante bien por los mercaderes rusos que acudían a la subasta de

índigo en Ámsterdam. El mismo éxito que en los estudios, tenía en sus

negocios. Desde luego, tuvo suerte; pero preciso es confesar que era de

los pocos que saben aprovechar la ocasión que la fortuna nos brinda a

todos alguna vez en la vida. Aquel hijo de un pastor, luego aprendiz de

tendero, náufrago y escribiente, pero ya joven políglota con ocho

idiomas, se convirtió pronto en un comerciante, primero, y luego, en

rápido ascenso, en un hombre de porvenir que iba derecho por el camino

de la fortuna y de la fama.

Troya es una ciudad tanto histórica como legendaria, donde se desarrolló la famosa Guerra de Troya. La palabra Wilusa

es de origen hitita y, según los estudios de Frank Starke en 1997, de

J. David Hawkins en 1998 y de W. D. Niemeier en 1999, indica la Troya

homérica. En griego se llamaba Τροία (Troia), también llamada Ίλιον (Ilión), Wilusa (en hitita) y Truva (en turco). Esta célebre guerra fue descrita, en parte, en la Ilíada,

un poema épico de la Antigua Grecia. Este poema se atribuye a Homero,

quien lo compondría, según la mayoría de la crítica, en el siglo VIII a.

C. Homero también hace referencia a Troya en la Odisea. La leyenda fue completada por otros autores griegos y romanos, como Virgilio en la Eneida.

La Troya histórica estuvo habitada desde principios del III milenio a.

C. Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto al

estrecho de los Dardanelos (Helesponto), entre los ríos Escamandro (o

Janto) y Simois y ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar

Negro (Ponto Euxino). En su entorno se encuentra la cordillera del Ida y

frente a sus costas se divisa la cercana isla de Ténedos.

Las especiales condiciones del estrecho de los Dardanelos, en el que

hay una corriente constante desde el Mar de Mármara hacia el Mar Egeo y

donde suele soplar un viento del nordeste durante la estación de mayo a

octubre, hace suponer que los barcos que en la antigüedad pretendían

atravesar el estrecho debían esperar a menudo condiciones más favorables

durante largas temporadas en el puerto de Troya. Tras siglos de olvido,

las ruinas de Troya fueron descubiertas en las excavaciones realizadas

en 1871 por Heinrich Schliemann. En 1998, el sitio arqueológico de Troya

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, afirmando que: “Tiene

una inmensa significancia para el entendimiento de la evolución de la

civilización europea en un estado básico de sus primeras etapas. Es,

además, de una excepcional importancia cultural por la profunda

influencia de la Ilíada de Homero en las artes creativas durante más de

dos milenios”.

Según la mitología griega, la familia real troyana fue iniciada por

la pléyade Electra y Zeus, padres de Dárdano. Éste cruzó hasta Asia

Menor desde la isla de Samotracia, donde conoció a Teucro, que lo trató

con respeto. Dárdano se casó con Batiea, hija de Teucro y fundó Dardania

(posteriormente gobernada por Eneas). Tras la muerte de Dárdano, el

reino pasó a su nieto Tros. Zeus raptó a uno de sus hijos, llamado

Ganimedes, a causa de su gran belleza, para convertirlo en copero de los

dioses. Ilo, otro hijo de Tros, fundó la ciudad de Ilión y pidió a Zeus

una señal. Casualmente encontró una estatua conocida como Paladio, que

había caído del cielo. Un oráculo decía que mientras el Paladio

permaneciera en la ciudad, ésta sería inexpugnable. Luego Ilo construyó

el templo de Atenea en su ciudad, en el mismo lugar donde había caído.

Los habitantes de Troya son denominados teucros, mientras Troya e Ilión

son los dos nombres por los que se conocía la ciudad; por tanto Teucro,

Tros e Ilo eran considerados sus fundadores epónimos. Los romanos

relacionaron el nombre de Ilión con el de Iulo (en latín Iulus), hijo de

Eneas y antepasado mítico de la gens Iulia o Iulii, a la que pertenecía

Julio César.

Los dioses Poseidón y Apolo construyeron los muros y fortificaciones

alrededor de Troya para Laomedonte, hijo de Ilo. Cuando Laomedonte se

negó a pagarles el salario convenido, Poseidón inundó la tierra y envió

un monstruo marino que provocó estragos en la zona. Como condición para

que cesaran los males sobre la ciudad, un oráculo demandó el sacrificio

de Hesíone, hija del rey, para ser devorada por el monstruo, así que fue

encadenada a una roca del litoral. Heracles, que había llegado a Troya,

rompió las cadenas de Hesíone e hizo un pacto con Laomedonte: a cambio

de las yeguas divinas que Zeus había entregado a Tros, abuelo de

Laomedonte, en compensación por el rapto de Ganimedes, Heracles

liberaría la ciudad del monstruo. Los troyanos y Atenea construyeron un

muro que debía servir como refugio a Heracles. Cuando el monstruo

alcanzó la obra defensiva, abrió sus enormes mandíbulas, y Heracles se

arrojó armado en las fauces del monstruo. Después de tres días en su

vientre causando destrozos, salió victorioso y completamente calvo.

En otras versiones, el enfrentamiento con el monstruo se situaba

dentro del camino de ida de la expedición de los argonautas, y el modo

en que Heracles mataba al monstruo era arrojándole una roca en el

cuello. Pero Laomedonte no cumplió su parte del pacto, sustituyendo dos

de las yeguas inmortales por dos yeguas ordinarias y como represalia

Heracles, encolerizado, le amenazó con atacar Troya y embarcó de vuelta a

Grecia. Pasados unos años, encabezó una expedición de castigo de

dieciocho naves, después de reclutar en Tirinto un ejército de

voluntarios entre los que se encontraban Yolao, Telamón, Peleo, el

argivo Ecles hijo de Antífates, y Deímaco el beocio. Telamón tuvo una

actuación destacada en el asedio de la ciudad al abrir brecha en las

murallas de Troya y entrar el primero. Capturada Troya, Heracles mató a

Laomedonte y a sus hijos, excepto al joven Podarces. Hesíone fue

entregada a Telamón como recompensa y se le permitió llevarse a uno

cualquiera de los prisioneros. Ella eligió a su hermano Podarces y

Heracles dispuso que antes debía hacerse esclavo y luego ser rescatado

por ella. Hesíone se quitó el velo de oro de la cabeza y lo dio como

rescate. Esto le valió a Podarces el nombre de Príamo que significa «rescatado».

Después de haber quemado la ciudad y devastado los alrededores,

Heracles se alejó de la Tróade con Glaucia, hija del dios-río

Escamandro, y dejó a Príamo como rey de Troya, en virtud de su sentido

de la justicia, pues fue el único de los hijos de Laomedonte que se

opuso a su padre y le aconsejó que entregara las yeguas a Heracles.

Durante el reinado de Príamo, y a causa del rapto de Helena de Esparta

por el príncipe troyano Paris, los griegos micénicos, comandados por

Agamenón, tomaron Troya tras haber puesto sitio a la ciudad durante diez

años. Eratóstenes fechó la Guerra de Troya entre el 1194 y el 1184 a.

C., la Marmor Parium entre el 1219 y el 1209 a. C., y Heródoto

en el 1250 a. C. La mayoría de los héroes de Troya y de sus aliados

murieron en la guerra, pero unos pocos, liderados por Eneas, lograron

sobrevivir y navegaron hasta llegar primero a Cartago y luego a la

Península Itálica, donde llegaron a ser los ascendientes de los

fundadores de Roma. A los primeros asentamientos de estos supervivientes

en Sicilia y en Italia se les dio igualmente el nombre de Troya. Los

barcos troyanos en los que viajaron fueron transformados por Cibeles en

náyades, cuando iban a ser quemados por Turno, el rival de Eneas en

Italia.

Según narran Tucídides y Helánico de Lesbos, otros troyanos

supervivientes se establecieron en Sicilia, en las ciudades de Erice y

Egesta, recibiendo el nombre de élimos. Además, Heródoto comenta que los

maxies eran una tribu del oeste de Libia cuyos miembros afirmaban ser

descendientes de los hombres llegados desde Troya. Algunos de estos

relatos míticos, a veces con contradicciones entre sí, aparecen en la Ilíada y la Odisea,

los célebres poemas homéricos, y en otras obras y fragmentos

posteriores. El problema de la autenticidad histórica de la guerra de

Troya ha suscitado conjeturas de todo tipo. El arqueólogo Schliemann

admitía que Homero fue un poeta épico y no un historiador, y que pudo

exagerar el conflicto en aras de la libertad poética, pero no que lo

inventara. Poco después, el también arqueólogo Dörpfeld defendió que

Troya VI fue víctima del expansionismo micénico. A esta idea se sumó

Sperling en 1991. Los estudios de Blegen y su equipo admitieron que una

expedición aquea debió haber sido la causa de la destrucción de Troya

VII-A hacia el 1250 a. C. (actualmente se suele fijar el fin de esta

ciudad más cerca de 1200 a. C.), sin embargo hasta ahora no se ha podido

demostrar quiénes fueron los atacantes de Troya VII-A. Hiller, en

cambio, también en 1991, señaló que debió haber dos guerras en Troya que

marcaron el fin de Troya VI y Troya VII-A. Mientras, Demetriou, en

1996, insistió en la fecha de 1250 a. C. para una histórica guerra de

Troya, en un estudio en el que se basó en yacimientos chipriotas.

Frente a ellos se halla una corriente de opinión escéptica encabezada

por Moses Finley que niega la presencia de elementos micénicos en los

poemas homéricos y señala la ausencia de pruebas arqueológicas acerca de

la historicidad del mito. Otros estudiosos destacados pertenecientes a

esta corriente escéptica son el historiador Frank Kolb y el arqueólogo

Dieter Hertel. Joachim Latacz, en un riguroso estudio publicado en el

que relaciona fuentes arqueológicas, fuentes históricas hititas y

pasajes homéricos como el catálogo de naves del libro II de la Ilíada,

ha probado el origen micénico de la leyenda pero, con respecto a la

historicidad de la guerra, se ha mostrado cauto y sólo ha admitido que

es probable la existencia de un sustrato histórico. También se ha

tratado de fundamentar la historicidad de la leyenda con el estudio de

textos históricos contemporáneos a la edad del Bronce tardío. Carlos

Moreu ha interpretado una inscripción egipcia de Medinet Habu, en la que

se narra el ataque sobre Egipto de los Pueblos del mar, de manera

distinta a la interpretación tradicional. Según esta interpretación, los

aqueos habrían atacado varias regiones de Anatolia entre las que se

encontrarían Troya y Chipre, y los pueblos atacados habrían establecido

un campamento en Amurru y posteriormente habrían formado la coalición

que se enfrentó a Ramsés III en 1186 a. C.

La ciudad de Troya estuvo habitada desde la primera mitad del III

milenio a. C., pero su momento de mayor esplendor coincidió con el auge

del imperio hitita. En 1924, poco después del desciframiento de la

escritura hitita, Paul Kretschmer había comparado un topónimo que

aparece en fuentes hititas, Wilusa, con el topónimo griego Ilios, usado como nombre de Troya. Los eruditos, basándose en pruebas lingüísticas, establecieron que el nombre Ilios había perdido una digamma inicial y anteriormente había sido Wilios. A esto se unía otra comparación entre un rey de Troya que aparece escrito en documentos hititas, denominado Alaksandu, y Alejandro, usado en la Ilíada

como nombre alternativo de Paris, príncipe troyano. Estas propuestas de

identificación de Wilusa con Wilios y de Alaksandu con Alejandro en

principio fueron motivo de controversia: era dudosa la situación

geográfica de Wilusa y en fuentes hititas aparece también el nombre de

Kukunni como rey de Wilusa y padre de Alaksandu, sin aparente relación

con la leyenda de Alejandro, aunque algunos han señalado que este nombre

podría tener su equivalente en griego en el nombre Κύκνος (Cicno), otro

personaje del ciclo troyano. Sin embargo, en 1996, Frank Starke probó

que, efectivamente, la localización de Wilusa debe situarse en el mismo

lugar donde está la región de la Tróade.

No obstante, algunos arqueólogos como Dieter Hertel todavía se niegan

a aceptar esta identificación entre Wilusa e Ilios. Los principales

documentos hititas que mencionan a Wilusa son: El llamado Tratado Alaksandu,

que fue un pacto entre el rey hitita Muwatallis II y Alaksandu, rey de

Wilusa, datado a principios del siglo XIII a. C. Del texto de este

tratado se ha deducido que Wilusa tenía una relación de subordinación

respecto del Imperio Hitita. Entre los dioses que son nombrados en el

tratado como testigos del pacto figuran Apaliunas, que algunos investigadores han identificado con Apolo, y Kaskalkur, cuyo significado es camino al inframundo.

Sobre Kaskalkur, el arqueólogo Korfmann indica que: De este modo se

designaban los cursos de agua que desaparecían en el suelo de las

regiones cársticas y volvían a surgir al exterior, pero los hititas

también usaban este concepto para las galerías de agua instaladas

artificialmente. Esta divinidad ha sido por ello asociada al

descubrimiento de una cueva con un manantial a 200 metros al sur del

muro de la acrópolis que, tras analizar la piedra caliza de las paredes,

se ha determinado que ya existía a principios del tercer milenio a. C. y

en torno a la cual podrían haber surgido mitos.

También se ha señalado la coincidencia que supone la alusión del autor Esteban de Bizancio a que un tal Motylos,

que podría ser una helenización del nombre de Muwatalli, prestó

hospitalidad a Alejandro y Helena. Una carta escrita por el rey de Seha

(estado vasallo hitita) Manapa-Tarhunta al rey Muwatallis II, y por

tanto datada también alrededor de 1295 a. C., donde se da información de

un tal Piyamaradu que había encabezado una expedición militar contra

Wilusa y contra la isla Lazba, identificada por los investigadores con

Lesbos. En la Carta de Tawagalawa (h. 1250 a. C.), generalmente

atribuida a Hattusil III, el rey hitita hace

referencia a antiguas hostilidades entre los hititas y los ahhiyawa

posiblemente sobre Wilusa, resueltas de manera amistosa en esta carta: «Ahora es cuando hemos llegado a un acuerdo en el asunto de Wilusa respecto al cual estuvimos enemistados».

La última mención de Wilusa conservada en fuentes hititas aparece en un

fragmento de la llamada carta de Millawanda, remitida por el rey

Tudhalia IV (1240-1215 a. C.), a un destinatario desconocido. En ella,

el rey de los hititas explica que va a usar todos los medios a su

alcance para reponer en el trono de Wilusa a Walmu, un sucesor de

Alaksandu que había sido destronado y exiliado. Sin embargo, T. R.

Bryce, dice que este hecho es mencionado con anterioridad, consignándolo

en su reinterpretación de la Carta de Tawagalawa.

Además, en un informe del rey Tudhalia I (1420-1400 a. C.), éste

declara que tras una expedición de conquista, una serie de países le

declararon la guerra, en cuya lista se encuentran, seguidos: «…el país Wilusiya, el país Taruisa...».

Algunos investigadores, como Garstang y Gurney, han deducido que

Taruisa podría identificarse con Troya; sin embargo, esta equivalencia

no cuenta aún con el respaldo de la mayoría de los hititólogos. No es

segura la mención de Troya en las fuentes egipcias de la Edad del

Bronce. Sin embargo, algunos eruditos han investigado la relación que

podría tener con las inscripciones de Medinet Habu que cuentan la

batalla de los egipcios de la época de Ramsés III contra los pueblos del

mar, que intentaron una invasión de su territorio en 1186 a. C. Según

las inscripciones, los egipcios derrotaron en una batalla terrestre y en

otra marítima a una coalición de pueblos de identificación dudosa.

Entre las denominaciones de los pueblos que componían la coalición

figuran los weshesh (que podrían tener relación con Wilusa) y los tjeker

(que se han puesto en relación con los teucros).

Los primeros colonos griegos que llegaron debieron ser emigrantes

eolios. El origen del santuario de Atenea de la ciudad podría remontarse

al año 900 a. C. Explica el arqueólogo Dieter Hertel que: Como muy

tarde desde 900 a. C. fue también venerada la diosa griega Atenea, como

se deduce del grueso sedimento sobre el revestimiento del pozo del

bastión nororiental, que estaba completamente lleno de residuos de

ofrendas. Otros autores, en cambio, sostienen que los griegos no

llegaron a colonizar Troya hasta el año 700 a. C. En todo caso, hasta el

siglo III a. C. debió ser una entidad pequeña de población, de menor

nivel que otras colonias litorales próximas como Sigeo y Aquileo. Troya

fue parte del reino de Lidia, teniendo como capital a la ciudad de

Sardes probablemente desde la época de Aliates, uno de los reyes de la

dinastía Mermnada, de principios del siglo VI a. C. El último rey de

esta dinastía fue Creso, que llegó a reinar sobre casi todos los

territorios al oeste del río Halys. Los persas, bajo el mando de Ciro II

el Grande, derrotaron a Creso en la Batalla del río Halys e invadieron

su reino, incluida Troya, en 546 a. C. Entre 499 a. C. y 496 a. C.,

durante la revuelta jónica, los eolios apoyaron a los jonios contra los

persas bajo el reinado de Darío I, pero la rebelión fue sofocada. Himeas

fue el general persa que sometió a Ilión en esta revuelta.

Posteriormente la visita de Jerjes I a Troya en 480 a. C. fue también

relatada por Heródoto, que cuenta que sacrificó a Atenea mil bueyes y

los magos ofrecieron libaciones a los héroes. Una de las consecuencias

de la firma de la Paz de Calias entre persas y atenienses fue que Troya,

junto a muchos territorios de Asia Menor, estuvo bajo la dirección de

Atenas desde 449 a. C.; luego, a fines de ese mismo siglo pasó a

pertenecer a un principado dárdano dependiente de Persia; pero poco

después, desde 399 a. C., perteneció a Esparta y en el 387 a. C. volvió a

pasar a control de Persia tras la firma de la Paz de Antálcidas con

Esparta. Alejandro Magno protegió especialmente la ciudad, a la que

llegó en 334 a. C. Él mismo se consideraba como un nuevo Aquiles y

guardaba como un tesoro un ejemplar de la Ilíada. La visita de Alejandro

Magno a Troya es narrada por Plutarco y por Estrabón: Subió a Ilión e

hizo un sacrificio a Atenea, así como libaciones a los héroes. En la

tumba de Aquiles, tras ungirse de aceite y correr desnudo junto con sus

compañeros, como es su costumbre, depositó coronas, llamándolo

bienaventurado, porque en vida tuvo un amigo leal y tras su muerte un

gran heraldo de su gloria.

Dicen que la ciudad de los actuales ilieos había sido durante un

tiempo una aldea con un pequeño y humilde santuario de Atenea, pero que

cuando Alejandro llegó allí después de la batalla del Gránico adornó el

santuario con ofrendas, dio a la aldea el título de ciudad, ordenó a los

encargados que la realzaran con edificios y le otorgó la libertad y

exención de impuestos. Tras derrotar a los persas prometió hacer de

Ilión una gran ciudad, aunque fue Lisímaco de Tracia, uno de sus

generales, el artífice de la mayor parte de las reformas y ampliación de

la ciudad. Entre los años 275 y 228 a. C., Troya perteneció al Imperio

seléucida, que años atrás había sido fundado por Seleuco, otro de los

sucesores de Alejandro. Del 228 a. C. al 197 a. C., la ciudad fue

independiente, pero con vínculos con el Reino de Pérgamo. Volvió a

pertenecer a los seléucidas entre 197 a. C. y 190 a. C. Durante toda

esta época siguió siendo importante el culto a Atenea. Un ritual que se

celebraba en su honor era el sacrificio de bueyes, que se colgaban de un

pilar o un árbol y allí se les abría la garganta.

También se celebraba una costumbre relacionada con el mito de la

guerra de Troya: según la leyenda, Áyax Locrio había arrastrado durante

el saqueo de Troya a la princesa Casandra mientras ella, para buscar la

protección divina, se había agarrado a la estatua de Atenea. Por esta

causa, los locrios habían sido obligados por el Oráculo de Delfos a

enviar cada año durante un periodo de mil años a dos o más muchachas de

origen noble a Troya. Las muchachas, una vez llegadas a la costa

troyana, trataban de alcanzar el templo de Atenea; si lo conseguían, se

convertían en sacerdotisas del templo, pero los habitantes de Troya

trataban de matarlas en su trayecto. Si alguna moría, los locrios debían

enviar otra en su lugar. La mayoría lograba su objetivo y alcanzaba el

templo de Atenea. Hay controversia sobre cuándo dejó de practicarse esta

costumbre. Algunos señalan que finalizó tras la guerra focidia, en 346

a. C.; otros creen que se practicó hasta el siglo I. El prestigio de

Troya en la época romana fue acompañado de motivaciones ideológicas y

políticas ligadas a las propias raíces de la fundación de Roma. En 190

a. C., las tropas romanas llegaron a la ciudad y tras ofrecer

sacrificios a Atenea pusieron a Ilión bajo su protección. Según Plinio

el Viejo, Ilión era una aldea en la época de la Batalla de Magnesia (189

a. C.), en la que Antíoco III Megas fue derrotado por los romanos.

Tras la Paz de Apamea, la ciudad fue parte de los dominios del Reino

de Pérgamo entre 188 a. C. y 133 a. C., hasta que Pérgamo cayó bajo el

poder de Roma y Troya pasó a formar parte de la provincia romana de

Asia. En el año 85 a. C., el general romano Fimbria destruyó y saqueó

Troya durante la guerra contra Mitrídates, que había combatido la

dominación romana en Oriente. Posteriormente el emperador Augusto

reconstruyó el templo de Atenea. Julio César, después de la Batalla de

Farsalia, visitó, en el año 48 a. C., la ciudad de Ilium, que él

consideraba patria de sus antepasados. Aumentó el territorio de la

ciudad y la liberó de tributos. En esa misma época se acuñó por vez

primera moneda con la imagen de Eneas huyendo de Troya con su padre

Anquises en brazos y el mítico Paladio. Según cuenta Suetonio, Julio

César meditaba trasladar su residencia a Ilium. El emperador Caracalla

llegó a Ilium en el año 214 y consagró allí a Aquiles una estatua y

organizó desfiles militares en torno a la supuesta tumba del guerrero

mítico. Para que estos actos se asemejaran más a los juegos en honor de

Patroclo tras su muerte, narrados en la Ilíada, mató a su amigo Festo

para que representara el papel de Patroclo.

Después de que el emperador Constantino hubiera hecho oficial el

cristianismo como religión del Imperio romano, el emperador Juliano el

Apóstata, partidario de las antiguas creencias, visitó la ciudad en

354-355, pudiendo comprobar que la tumba de Aquiles seguía allí y que se

seguían ofreciendo sacrificios a Atenea. Sin embargo, en 391 se

prohibieron los ritos paganos. Hacia el año 500 ocurrió un gran

terremoto que provocó el definitivo derrumbe de los edificios más

emblemáticos de Troya. Parece ser que Troya siguió siendo un

asentamiento poblado durante la época del Imperio bizantino, hasta el

siglo XIII, pero apenas se tienen noticias de sucesos ocurridos en ella y

poco después la misma existencia de la ciudad cayó en el olvido. Tras

la Caída de Constantinopla en 1453, la colina sobre la que se asentaba

Troya fue llamada Hisarlik, cuyo significado en turco es ‘dotada de fortaleza’.

En 1846, a los veinticuatro años, Schliemann marchó como agente de

su empresa a San Petersburgo, y un año después fundaba una casa por su

cuenta. Todo esto no se hacía sin trabajo ni tiempo. Por esto, nuestro

buen Schliemann se lamenta: «Hasta el año 1854 no me fue posible dedicarme al estudio del sueco y el polaco».

Realizó más viajes. En 1850 estaba en América del Norte, y cuando

California se unió a los Estados Unidos adquirió la nacionalidad

norteamericana. La pasión por el oro, que se había apoderado de él como

de tantos otros, hizo que fundara un banco para el comercio aurífero.

Pero entonces ya era un gran señor a quien recibía el presidente de los

Estados Unidos. «A las siete —nos cuenta— fui a ver al presidente de

los Estados Unidos y le dije que el deseo de visitar este país

magnífico y de conocer a sus grandes dirigentes me había animado a hacer

el viaje desde Rusia; por eso consideraba mi primer y más alto deber

saludarle. Me recibió muy cordialmente, me presentó a su esposa, a su

hijo y a su padre, y se entretuvo hora y media charlando conmigo».

Pero poco después sufrió unas fiebres, y, además, su peligrosa clientela

le angustió, y regresó a San Petersburgo. Ya hemos dicho que anduvo

buscando oro por estos años, como Ludwig cuenta en la biografía de

nuestro hombre.

Pero de las cartas que escribió en aquella época, de sus mismos

autógrafos, se desprende que siempre, y en todas partes, seguía

acariciando el sueño de su juventud de ver algún día los lejanos parajes

de las hazañas homéricas y dedicarse a su exploración. Esta pasión

llegó a cohibirle de tal modo, que sentía una vergüenza extraña; él, que

probablemente era el mayor genio políglota en su época, sentía siempre

miedo de acercarse a la lengua griega, por temor a perderse en su

encanto y abandonar sus negocios antes de haber logrado la base

indispensable para un trabajo científico libre. Y así, lo iba dilatando.

Por fin, en 1856 comenzó el estudio del griego moderno, que logró

dominar en seis semanas. Y en otros tres meses, vencía las dificultades

del hexámetro homérico. Pero, ¡con qué ímpetu lo hizo! —Estoy estudiando

a Platón tan a fondo —decía—, que si el filósofo griego pudiese recibir

una carta mía dentro de seis semanas sin duda me entendería. Por dos

veces, en los años que siguieron, estuvo a punto de pisar el suelo de

los héroes homéricos. En un viaje que hizo hasta la segunda catarata del

Nilo, a través de Palestina, Siria y Grecia, una repentina enfermedad

le impidió visitar también la isla de Ítaca. Digamos de paso que, como

cosa complementaria, en este viaje aprendió también el latín y el árabe.

Su diario sólo pueden leerlo los grandes políglotas, pues escribía

siempre en el idioma del país donde se hallaba.

En 1864, a punto de visitar la llanura troyana, se decidió a

emprender un viaje alrededor del mundo, que realizó en dos años, y cuyo

fruto fue su primer libro, escrito en francés. Entonces era un hombre

libre. En aquel hijo de un pastor del Mecklemburgo se había desarrollado

el extraordinario sentido comercial de un self made man (hombre hecho

a sí mismo) , del tipo de los «pioneros» americanos. En una carta hablaba de «su corazón duro»,

cuando en 1853 obtenía grandes beneficios comerciales de la guerra de

Crimea y de la guerra civil americana, y lo mismo un año después con la

importación de té. Siempre le acompañó la diosa Fortuna. Durante la

guerra de Crimea, y mientras hacía apresuradamente dos transbordos de

cargamento en Memel, en los tinglados de dicho puerto declaróse un

incendio y toda la mercancía depositada quedó destruida. Únicamente se

salvó la de Heinrich Schliemann, que por falta de espacio había sido

almacenada aparte en un cobertizo de madera. Entonces pudo escribir, con

una modestia de expresión que revelaba mucho orgullo: «El cielo había

bendecido de modo milagroso mis empresas comerciales, de modo que a

finales del año 1863 poseía una fortuna que ni mi ambición más exagerada

hubiera podido soñar.» Luego, tras estas líneas, viene un párrafo que

por su naturalidad nos parece increíble, consecuencia completamente

inverosímil, pues obedecía a una lógica que solamente Heinrich

Schliemann comprendía. «Por lo tanto —decía sencillamente—, me retiré del comercio para dedicarme únicamente a los estudios que más me ilusionaban».

En 1868 se trasladó a Ítaca, por el Peloponeso y por la Tróade. En 31

de diciembre del mismo año está fechado el prólogo de su libro «Ítaca», cuyo subtítulo reza: «Investigaciones arqueológicas de Heinrich Schliemann».

Se conserva una fotografía suya, hecha durante su estancia en San

Petersburgo. En ella se ve a un señor vestido con un pesado abrigo de

pieles. Al dorso lleva la jactanciosa dedicatoria con que se la mandó a

la mujer de un guardabosques que había conocido de niño: «Fotografía

de Henry Schliemann, antes aprendiz del señor Hückstaedt, en

Fürstenberg, y hoy comerciante de primera categoría en San Petersburgo,

ciudadano honorario ruso, juez en los tribunales comerciales de San

Petersburgo y director del Banco Imperial del Estado de San Petersburgo».

¿No parece un cuento el que un hombre que tiene en su mano los mayores

triunfos comerciales abandone sus negocios para emprender el camino

soñado en su juventud? ¿Que un hombre —y con ello llegamos al nuevo

episodio de aquella gran vida— se atreva, con el único bagaje de su

Homero, a desafiar al mundo científico que no creía en Homero y,

haciendo caso omiso de las plumas de los más famosos filólogos, prefiera

aclarar con la piqueta lo que cientos de libros aparecidos hasta

entonces habían enmarañado?

Homero, en efecto, era considerado en los días de Schliemann como el

simple cantor de un mundo antiquísimo desaparecido, pero se dudaba de su

existencia y de cuanto relataba, y a los sabios de la época no les

cabía en la cabeza el concepto que se ha expresado más tarde cuando

audazmente se le ha llamado «el primer corresponsal de guerra».

El valor histórico de su relato de la lucha en torno al castillo de

Príamo se consideraba igual al de las antiguas gestas e incluso se creía

perteneciente al mundo tenebroso de la mitología. ¿No empieza diciendo

la Ilíada que «Apolo, que da en el blanco desde lejos», envía una enfermedad mortal a las filas de los aqueos? ¿Es que Zeus mismo no interviene en la lucha, así como Hera, «la de los brazos de lirio»?

¿Acaso los dioses no se convierten en personas y son vulnerables como

éstas, e incluso la diosa Afrodita sufre una herida de lanza? Mitología

o leyenda, desde luego, llena del destello divino de uno de los más

grandes poetas; pero poesía y leyenda, fantasía, nada más. Sigamos aún.

La Grecia de la Ilíada tuvo que haber sido un país de gran cultura.

Pero en la época en que los griegos entran a la luz de nuestra Historia

se nos presentan como un pueblo insignificante que no se distingue ni

por el esplendor de sus palacios, ni por el poderío de los reyes, ni por

las flotas compuestas por millares de naves.

Todo ello contribuía, pues, a afirmar la creencia en una inspiración

fantástica del hombre Homero, al imaginar una época de elevada

civilización a la que habría seguido otra de descenso a la barbarie, y

de ésta se hubiera remontado de nuevo a la cima de la cultura clásica

que conocemos. Mas por lógicas y bien fundamentadas que estuvieran

tales ideas, ellas no le hicieron desistir de su fe en el mundo

homérico. Para él, cuanto leía en su Homero era pura realidad; lo mismo a

los cuarenta y seis años de edad que cuando era un niño y soñaba ante

la ingenua reproducción del Eneas fugitivo. Al leer en la descripción

del escudo gorgónico de Agamenón que la correa del escudo tenía el

aspecto de una serpiente de tres cabezas, y al saber cómo eran los

carros de combate, las armas y demás utensilios que allí se describían

con todos sus detalles, para él no cabía la menor duda de que tenía ante

sí la descripción de una auténtica realidad de la historia griega.

Todos aquellos héroes, Aquiles y Patroclo, Héctor y Eneas, sus hazañas,

sus amistades, su odio y su amor, ¿podían ser solamente invenciones?

Creía en la existencia real de todo aquello y su creencia comprendía

toda la antigüedad helénica y los grandes historiadores Heródoto y

Tucídides, que siempre habían opinado que la guerra de Troya había sido

un acontecimiento histórico, y a todos cuantos habían participado en

ella los consideraba como personalidades históricas. Provisto de este

convencimiento el ya millonario Heinrich Schliemann, a los cuarenta y

seis años, no se trasladó a la Grecia Moderna, sino que fue directamente

al reino de los aqueos. Recordemos la anécdota de que para afirmarle en

su fe y para evitar su entusiasmo, en su primer encuentro con un

herrador de Ítaca, éste le presentó a su mujer, que se llamaba Penélope,

y a sus dos hijos, Ulises y Telémaco. Parece inverosímil, pero aquello

sucedió así: En la plaza del pueblo estaba sentado, una noche, aquel

extranjero rico y extraño que leía a los descendientes de los que habían

muerto hacía tres mil años el canto XXIII de la Odisea. Vencióle la

emoción y lloró; y con él lloraron los presentes, hombres y mujeres. A

pesar de todo, es asombroso lo que entonces sucedió. Pues ¿en qué otros

casos de la Historia el simple entusiasmo ha conducido al éxito?

El azar, que a la larga solamente sonríe al que más vale, no es

aplicable aquí. Pues Schliemann, en el estricto sentido de la

arqueología como ciencia, no era un experto, es decir, un hombre de

grandes conocimientos, al menos en los primeros años de su labor

investigadora. Y, sin embargo, la suerte le favoreció como a ningún

otro. La mayoría de los sabios contemporáneos designaban como presunto

lugar donde se había levantado Troya, en caso de que hubiera realmente

existido, al pequeño pueblo de Bunarbashi, que solamente se distinguía,

incluso hoy día, por tener en cada una de sus casas hasta doce nidos de

cigüeña. Pero también había dos fuentes que impulsaban a los audaces

arqueólogos a creer en la posibilidad de que allí hubiera existido

realmente Troya. «Allí brotan dos fuente rumorosas de las que nacen

dos riachuelos afluentes del turbulento Escamandro. La una mana siempre

agua caliente, como el humo del fuego ardiente; la otra está siempre

fría como el granizo, incluso en verano, y en invierno arrastra trozos

de hielo». Datos que nos dejó escritos Homero en el canto XXII de

la Ilíada, versos 147 a 152. Schliemann contrató un guía por cuarenta y

cinco piastras, montó en un rocín sin riendas ni silla y echó el primer

vistazo al país de sus juveniles ensueños. «Confieso que me costó

trabajo dominar mi emoción cuando vi ante mi la inmensa llanura de

Troya, cuyo aspecto ya había soñado en mi primera infancia».

Pero esta primera ojeada le decía, sin embargo, que aquél no podía

ser el lugar de la antigua Troya, alejado como estaba, a tres horas de

la costa, mientras que los héroes de Homero eran capaces de correr a

diario varias veces de sus barcos al castillo. Y en aquella colina,

¿podía haber estado el castillo de Príamo con sus sesenta y dos

estancias, sus ciclópeas murallas y el camino por donde el famoso

caballo de madera del astuto Ulises había sido llevado a la ciudad?

Schliemann estudió el emplazamiento de las fuentes y movió la cabeza. En

un espacio de quinientos metros no contó dos como decía Homero, sino

treinta y cuatro. Y su guía pretendía aún que había contado mal, ya que

eran cuarenta, por lo cual aquel lugar era denominado «Kirk Gios», es decir, «los cuarenta ojos».

¿Acaso Homero no había hablado de una fuente caliente y otra fría?

Schliemann, que interpretaba a su Homero literalmente, sacaba el

termómetro del bolsillo, lo hundía en cada una de las treinta y cuatro

fuentes y en todas hallaba la misma temperatura de diecisiete grados y

medio. Vislumbraba aún más. Abría la Ilíada y leía los versos donde

se narra la lucha terrible de Aquiles contra Héctor; cómo Héctor huía

del «corredor audaz» y cómo daba la vuelta a la fortaleza de Príamo, por tres veces, mientras los dioses le contemplaban.

Schliemann recorrió el camino descrito y halló una pendiente tan

empinada que se vio obligado a trepar por ella andando a gatas. Esto le

confirmaba en su convicción de que Homero, cuya descripción del país le

parecía una auténtica topografía militar, nunca pudiera haber pensado en

hacer trepar a sus héroes por tres veces cuesta arriba y, además,

«corriendo». Y con el reloj en una mano y el libro de Homero en la otra,

andaba y desandaba el camino entre la colina donde suponía haberse

hallado Troya y los montículos de la costa, junto a los cuales se decía

que se habían guarecido los barcos aqueos. Recordó el primer día de

combate de la lucha troyana, tal como lo describen los cantos segundo al

séptimo de la Ilíada, y observó que si Troya hubiera estado situada en

Bunarbashi, los aqueos, en nueve horas de combate, habrían recorrido

ochenta y cuatro kilómetros. La completa justificación de sus dudas

sobre la tesis de que allí hubiera estado Troya la halló en la carencia

de toda huella de ruinas, incluso de esos trozos de cerámica por cuya

frecuencia alguien ha manifestado: «De los hallazgos de tumbas

hechos por los arqueólogos parece a primera vista deducirse que los

pueblos antiguos sólo se preocupaban de la producción de vasos, y poco

antes de su decadencia se dedicaban a romperlos todos, convirtiendo las

más hermosas piezas en una especie de rompecabezas».

«Micenas y Tirinto —escribía Schliemann en 1868— han

sido destruidas hace 2.335 años, y a pesar de ello las ruinas que se han

encontrado son de tal índole que seguramente aún durarán unos 10.000

años». Troya fue destruida 722 años antes. No es posible que

murallas ciclópeas desaparezcan sin dejar huellas, y, a pesar de todo,

allí no existía el menor resto de muralla. Allí sí; pero no en otro

lugar, y estos buscados restos se presentaron a la vista del explorador

entre las ruinas de Nueva Ilion, pueblo ahora llamado Hissarlik, que

significa palacio, situado a dos horas y media de camino al norte de

Bunarbashi, y sólo a una hora de distancia de la costa. Por dos veces,

Schliemann se quedó admirando la cima de aquella colina que presentaba

el aspecto de una meseta cuadrangular y llana, de 233 metros de lado.

Entonces sí quedó convencido de haber hallado Troya. Fue reuniendo

pruebas. Y descubrió que no era sólo él quien tenía tal convicción,

aunque la compartían muy pocos. Por ejemplo, uno de ellos era Frank

Calven, vicecónsul americano, inglés de nacimiento, dueño de una parte

de la colina de Hissarlik, donde poseía una villa, y había realizado

algunas excavaciones que le habían llevado a la misma teoría de

Schliemann, pero sin llegar a otras consecuencias. Otros eran también el

investigador escocés C. MacLaren y el alemán Eckenbrecher, cuyas voces

nadie escuchaba.

Pero, ¿dónde hemos dejado las famosas fuentes de Homero, argumento

principal de la teoría de Bunarbashi? Schliemann tuvo un instante de

vacilación al ver que allí sucedía lo contrario que en Bunarbashi, pues

en este nuevo lugar no encontró fuente alguna, mientras que allí había

hallado treinta y cuatro. Recurrió a la observación de Calvert: con el

transcurso del tiempo, en suelo volcánico suelen desaparecer las

fuentes de agua caliente y otras veces aparecen de nuevo. Otra

observación secundaria eliminó entonces las dudas que hasta aquel

momento los sabios habían considerado tan importantes. Y, además, lo que

allí le había servido de argumento negativo, aquí le servía de prueba.

La lucha de persecución entre Héctor y Aquiles ya no tenía nada de

inverosímil, pues en este lugar se extendían suavemente las pendientes

de la colina. Aquí habrían tenido que recorrer quince kilómetros para

dar tres veces la vuelta a la ciudad, y esto, por su propia experiencia,

ya no le parecía demasiado para un guerrero animado por el ardor de un

combate encarnizado. Otra vez la opinión de los antiguos fue para él más

valiosa que la ciencia del día. Heródoto había dicho que Jerjes se

había presentado en Nueva Ilion, había inspeccionado los restos de la

«Pérgamo de Priamo» y había sacrificado mil terneros a la Minerva

ilíaca.

Según Jenofonte, el caudillo militar de Lacedemonia, Míndaro, hizo lo

mismo. Así como, según Arriano, Alejandro Magno, no satisfecho con los

sacrificios, tomó también armas de Troya y se las hizo llevar por su

guardia personal al combate como mágico símbolo de fortuna. Y César

mismo, ¿no se preocupó por Ilium Novum, en parte porque admiraba a

Alejandro, y en parte también porque se creía descendiente de los

troyanos? ¿Es posible que todos ellos hubieran perseguido solamente un

sueño, o falsas noticias de su época? Pero al final de este capítulo,

en el que Schliemann iba acumulando las pruebas, dejó aparte toda

erudición, contempló maravillado el paisaje y escribió tal como había

exclamado sin duda de niño: «…así, puedo añadir que apenas pisa uno la

llanura de Troya, queda asombrado al punto por la vista de la hermosa

colina de Hissarlik, que por su naturaleza estaría predestinada a

sostener una gran ciudad con su ciudadela. En efecto, esta posición,

hallándose fortificada, dominaría toda la llanura de Troya y en todo el

paisaje no hay un solo punto que se pueda comparar con éste.

“Desde Hissarlik se ve también el monte Ida, desde cuya cima Júpiter dominaba la ciudad de Troya”.

Así, pues, emprendió su trabajo con el empeño de quien está absorto en

su tarea. Toda la energía que había convertido al aprendiz de tendero

en millonario, se aplicaba ahora a la realización de un lejano sueño. E

incansable, empleó todos sus medios materiales y sus propias energías.

En 1869 se casó con la griega Sofía Engastrómenos, hermosa como

la imagen que él tenía de Helena, que pronto se entregó por completo,

como él, a la gran tarea de hallar el país de Homero; juntos compartían

las fatigas, las penalidades y las adversidades, que no faltaron. En

abril de 1870 empezaron sus excavaciones, que en 1871 duraron dos meses,

y en los dos años siguientes cuatro meses y medio en cada uno. Tenía

unos cien obreros a su disposición. Estaba intranquilo, impaciente y

nada le detenía; ni las malignas fiebres palúdicas que los mosquitos

transportaban de los pantanos, ni la carencia de agua, ni la rebeldía de

los obreros, ni la lentitud de las autoridades y la falta de

comprensión de los científicos del mundo entero, que le consideraban

como un loco o cosa peor. En lo alto de la ciudad se había erguido el

templo de Atenea; Poseidón y Apolo habían construido la muralla de

Pérgamo. Así decía Homero.

Por consiguiente, en medio de la colina debía de levantarse el

templo, y a su alrededor, con sus cimientos bien clavados en tierra, la

muralla de los dioses. Empezó a excavar en la colina y halló resistencia

de muros que le parecían insignificantes; y, en efecto, venció tal

resistencia derribándolos. Halló armas, utensilios domésticos, joyas y

vasos, testimonio irrefutable de que allí había existido una rica

ciudad; pero hallaría aún otra cosa que por primera vez haría sonar el

nombre de Heinrich Schliemann por el mundo entero. Bajo las ruinas de la

Nueva Ilion halló otras ruinas, y debajo de éstas, otras más, pues

aquella mágica colina parecía una inmensa cebolla cuyas capas habría que

ir deshojando una tras otra. Y cada una de estas capas parecía haber

sido habitada en épocas muy distintas; en ellas vivieron pueblos que

luego habían desaparecido; allí se habían construido ciudades y se

habían derrumbado, habían dominado la espada y el incendio, pero una

civilización había sucedido a otra, y cada vez se había vuelto a elevar

una nueva ciudad de seres vivos sobre la antigua ciudad de los muertos.

Cada día traía una nueva sorpresa. Schliemann había ido para hallar la

Troya homérica; pero en el curso de los años, él y sus colaboradores

hallaron siete ciudades sepultadas, y más tarde ¡otras dos! Nueve

miradas a un mundo insospechado y del que nadie tenía noticia.

Pero, ¿cuál de estas nueve ciudades era la Troya de Homero, la Troya

de los héroes y de la lucha heroica? Estaba claro que la capa más

profunda era la prehistórica, la más antigua, tan antigua que sus

habitantes aún no conocían el empleo del metal, y que la capa más a flor

de tierra tenía que ser la más reciente, guardando los restos de la

Nueva Ilion, donde Jerjes y Alejandro habían sacrificado a los dioses.

Schliemann excavaba y buscaba. Y en la penúltima y antepenúltima capas

halló huellas de incendio, ruinas de fortificaciones poderosas y restos

de una puerta gigantesca. Entonces estuvo seguro: aquellas

fortificaciones eran las que rodeaban el palacio de Príamo, y aquélla

era la famosa puerta Escea. Y fue hallando tesoros, tesoros, desde el

punto de vista científico. Por lo que remitía a su casa y lo que daba a

los expertos para su valoración, íbase perfilando la imagen de una época

lejana, de un cuadro acabado en el cual se distinguían todos los

detalles. Aquello constituía el triunfo de Heinrich Schliemann, pero

también lo era de Homero. Lo que había sido leyenda y mitología,

atribuido a la fantasía del poeta, acaso una anónima labor personificada

en un ser inexistente, cobraba vigorosa realidad al quedar demostrada

su existencia.

Una oleada de entusiasmo recorrió el mundo entero. Y a Schliemann,

que con sus obreros había removido más de 25.000 metros cúbicos de

tierra, le pareció que tenía derecho a respirar un poco. Empezó a

dirigir su mirada a otras tareas. Y señaló la fecha del 15 de junio de

1873 como penúltimo día para las excavaciones. Y luego, un día antes de

dar el último golpe de pico, halló lo que coronaría su trabajo con

legítimo brillo dorado, inundando al mundo de admiración. El suceso fue

en extremo dramático, tanto, que aún hoy día hace asomar la incredulidad

a cuantos leen tal descubrimiento. Era en las primeras horas de un día

caluroso. Schliemann, como de costumbre, inspeccionaba con su esposa las

excavaciones, convencido de que ya no hallaría nada importante, mas a

pesar de todo siguió los trabajos, lleno de atención. Había llegado a

unos veintiocho metros de aquellos muros que Schliemann atribuía al

palacio de Príamo, cuando su mirada se fijó repentinamente en un punto

que animó de tal modo su fantasía que se vio inmediatamente impulsado a

obrar como bajo una sensación violenta. Enormes moles de piedra, escombros de millares de años,

quedaban suspendidos de modo cada vez más amenazador sobre su cabeza.

Con la mayor presteza, separó el tesoro con un cuchillo, cosa que no

era fácil sin gran esfuerzo y mayor peligro de la vida, ya que la gran

muralla de la fortificación bajo la cual tenía que cavar amenazaba

enterrarle a cada momento. «Pero a la vista de tantos objetos, cada uno

de los cuales tenía un valor inmenso, me volvía audaz y no pensé en

peligro alguno», cuenta él mismo. El marfil brillaba discretamente; el

oro tintineaba. Su mujer tendió el pañuelo, y éste se fue cubriendo de

tesoros de valor incalculable. ¡El tesoro de Príamo! ¡El dorado tesoro

de uno de los reyes más poderosos de los tiempos más remotos, amasado

con sangre y lágrimas; las joyas de personas semejantes a los dioses, un

tesoro enterrado durante tres mil años y sacado a la luz de un nuevo

día bajo las murallas de siete reinos olvidados! Schliemann no dudó ni

un instante de que había hallado el tesoro. Pero poco antes de su muerte

se demostró que se había dejado llevar por la embriaguez de su

entusiasmo, y que la Troya homérica no correspondía a la segunda ni a la

tercera capa, sino a la sexta, contando desde la más antigua, y que

aquel tesoro pertenecía a un soberano mil años más antiguo que Príamo.

Los esposos ocultaron aquellas riquezas en una choza, cual si fuesen

ladrones. Y luego, llegó el momento en que sobre una mesa de tosca

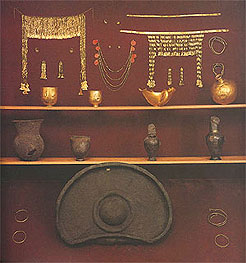

madera se derramó aquel tesoro. Había diademas y brazaletes, cadenas,

broches y botones, fíbulas, serpientes e hilos.

Probablemente, algún miembro de la familia de Príamo guardó este

tesoro en una caja, apresuradamente, sin tiempo para echar la llave, y

en la muralla debió ser alcanzado por alguna mano enemiga o por el

fuego, y se vería obligado a abandonar la caja, que quedó en el acto

cubierta por cinco o seis pies de ceniza ardiente y piedras del palacio

que se derrumbaba. Y Schliemann, el soñador, toma unos zarcillos y un

collar y se los pone a su joven esposa. ¡Joyas de tres mil años para

aquella mujer griega que no pasa de los veinte! Hechizado, la contempla.

—¡Helena! —murmura. Pero ¿adonde dirigirse con aquel tesoro? Schliemann

no puede ocultarlo, y la noticia del hallazgo se hace pública.

Recurriendo a medios azarosos, saca el tesoro con ayuda de unos

parientes de su mujer y lo lleva a Atenas, y de allí a otra parte.

Cuando, por orden del gobernador turco, se incautan de la casa de

Schliemann, los funcionarios ya no encuentran huella alguna de oro en la

misma. ¿Es un ladrón? La legislación turca respecto de los hallazgos

antiguos se prestaba a muchas interpretaciones. Allí reinaba el

capricho. ¿Es motivo para maravillarse o sorprenderse que aquel hombre

que había entregado su vida a un sueño, al verse coronado por el

triunfo, intentara salvar para sí y para la ciencia de Europa aquel

tesoro?

Setenta años antes, Thomas Bruce, conde de Elgin y de Kincardine, ¿no

había obrado de modo parecido con un tesoro muy diferente? Atenas,

entonces, era todavía turca. Lord Elgin había recibido un firmán que

contenía la observación de «que nadie le impidiera sacar de la Acrópolis

piedra alguna con inscripciones o figuras». Elgin interpretaba esta

frase con mucha amplitud, y doscientos cajones repletos del tesoro del

Partenón fueron enviados a Londres. Durante años enteros se discutió el

derecho de posesión de estos maravillosos ejemplares del arte griego. La

adquisición había costado a lord Elgin 74.240 libras. Cuando, en 1816,

por una resolución del Parlamento, fue comprada esta colección, no se le

pagaba ni siquiera la mitad, o sea ¡35.000 libras! Cuando Schliemann

sacó el «tesoro de Príamo» se sentía en la cima de su vida. ¿Podría ser superado aún tan resonante triunfo?

Hay vidas que cosechan éxitos en cuantía tan inverosímil, que quien

luego las contempla debe cuidar de no incurrir en exageraciones

literarias y no usar desde el principio todos los superlativos, pues más

tarde van haciéndose cada vez más necesarios. Pero también las hay que

transcurren ya en superlativo desde un principio. Y una de ellas es la

de Heinrich Schliemann, cuyo carácter fantástico, novelesco, se nos

muestra cada vez más asombroso. Sus triunfos arqueológicos alcanzan tres

puntos culminantes, el primero de los cuales fue el hallazgo del «tesoro de Príamo»,

y la exploración de las tumbas reales de Micenas fue el segundo. Uno

de los capítulos más sombríos y sublimes de la humanidad griega, lleno

de tragedia, es la historia de los Pelópidas, en Micenas, la historia

del retorno y muerte de Agamenón. Homero y varios otros escritores

llaman a Agamenón hijo de Atreo, nieto de Pélope y bisnieto de Tántalo,

aunque otros autores le consideran hijo de Plístenes y nieto de Atreo,

en cuya casa Menelao y él habrían sido educados tras la muerte de su

padre. Su madre fue según la mayoría de las fuentes Aérope, pero algunas

nombran a Erífile como esposa de Plístenes y madre de Agamenón. Aparte

de su hermano Menelao, tenía una hermana llamada Anaxibia, Cindrágora o

Astíoque.

Agamenón y Menelao fueron criados junto con Egisto, el hijo de

Tiestes, en la casa de Atreo. Cuando se hicieron adultos Atreo envió a

Agamenón y Menelao a buscar a Tiestes. Le hallaron en Delfos y le

llevaron ante Atreo, quien le arrojó a una mazmorra. Acto seguido se

ordenó a Egisto que le matase, pero éste, reconociendo a su padre, se

abstuvo de tan cruel acto, mató a Atreo y, tras haber expulsado a

Agamenón y Menelao, ocupó junto con su padre el trono de Micenas. Los

dos hermanos deambularon durante un tiempo hasta llegar al fin a

Esparta, donde Agamenón se casó con Clitemnestra, la hija de Tindáreo,

con quien fue padre de Ifianasa (Ifigenia), Crisótemis, Laódice

(Electra) y Orestes, y Menelao con Helena. La forma en la que Agamenón

volvió al reino de Micenas difiere según las fuentes. En Homero parece

que sucediese pacíficamente a Tiestes, mientras según otros le expulsó,

usurpando su trono.Tras convertirse en rey de Micenas, conquistó Sición

asumiendo su reinado y se convirtió en el príncipe más poderoso de

Grecia.En la Ilíada se da un catálogo de sus dominios.Cuando

Homero atribuye a Agamenón la soberanía sobre toda Argos, alude este

nombre aquí al Peloponeso o a su mayor parte, pues la ciudad de Argos

era gobernada por Diomedes. Estrabón también ha señalado que el nombre

Argos era usado a veces por los poetas trágicos como sinónimo de

Micenas. Durante diez años, Agamenón había estado peleando ante Troya, y

Egisto aprovechó tal circunstancia. «Mientras nosotros estábamos

allí realizando tales hazañas, permanecía él sentado en un rincón de

Argos, donde pacen los caballos, tranquilo y seduciendo con palabras

halagüeñas a la mujer de Agamenón».

Egisto colocó una guardia de veinte hombres que había de anunciarle

la vuelta del esposo, y luego ofreció a Agamenón un banquete con aviesos

designios. «Y después de la comida le mató lo mismo que se mata al toro

en su pesebre. Ninguno de los amigos de Agamenón pudo escapar, todos

cuantos le habían seguido perecieron.» Pasados ocho años, Orestes, su

hijo y vengador, se presentó y asesinó a Clitemnestra, la madre

criminal, y a Egisto, el asesino de su padre. Todos los autores

trágicos utilizaron este relato. Ya la imponente tragedia de Esquilo

trata el tema de Agamenón, y hasta el escritor francés Jean Paul Sartre

ha escrito en nuestros días un drama que versa sobre el problema de

Orestes. Nunca se ha perdido el recuerdo de aquel «rey de los hombres»,

que había sido uno de los más poderosos y ricos, aquel hombre que

dominó el Peloponeso. Sin embargo, no sólo hubo una Micenas sangrienta,

sino que también hubo la Micenas dorada. Según Homero, Troya era rica,

pero Micenas lo era todavía más y la palabra «dorada» era el

calificativo que le acompañaba siempre en su narración. A Schliemann le

había satisfecho el «tesoro de Príamo», pero aquello le animó a buscar

otro tesoro. Y —cosa que nadie creía probable— lo halló. Micenas está

situada «en el último rincón de Argos, donde pacen los caballos», a mitad de camino entre Argos y el istmo de Corinto.

Si desde Occidente se mira el antiguo palacio real, se divisa un

campo de escombros, restos de murallas gigantescas, detrás de las

cuales, primero en suave pendiente, luego en cuesta sumamente empinada,

asciende la montaña de Eubea con el santuario del profeta Elías.

Aproximadamente en el año 170 de nuestra era, Pausanias recorrió este

país tomando nota de cuanto veía. Y en aquella época tal espectáculo era

mucho más llamativo que lo que ahora se ofrecía a la mirada de

Schliemann. Sin embargo, el arqueólogo distinguía un detalle que daba

más valor a aquella vista que la primera impresión que tuvo de la zona

de Troya: el lugar donde había estado la antigua Micenas estaba bien

determinado. Allí pacían corderos donde antaño reinaron los monarcas;

pero las ruinas daban patente testimonio del esplendor y magnificencia

anteriores. La «Puerta de los Leones», entrada principal del palacio, se ofrecía despejada ante la mirada del caminante asombrado, así como los llamados «tesoros»,

que a veces se confundían con hornos, entre ellos el más famoso, el de

Atreo, el primer pelópida, padre de Agamenón. La cripta mide más de

trece metros de altura, formando cúpula, y en ella una bóveda audaz de

piedras ciclópeas se sostiene sin ligamento alguno.

Varios escritores antiguos describían este lugar a Schliemann como el

de las tumbas de Agamenón y sus compañeros asesinados con él. La

posición del castillo era clara, pero no la de las tumbas. Y lo mismo

que Schliemann había hallado el emplazamiento de Troya oponiéndose a la

opinión de todos los sabios, basándose nada más que en su Homero,

también esta vez se fundó en determinado párrafo de Pausanias,

pretendiendo que todos los eruditos se habían equivocado en este punto

traduciéndolo e interpretándolo erróneamente. Mientras hasta entonces se

había supuesto —dos de los más prestigiosos arqueólogos lo creían así,

el inglés Dodwell y el alemán Curtius— que Pausanias describía el lugar

de las tumbas situándolas fuera del recinto de la fortaleza, Schliemann

pretendía que aquéllas debían estar en el interior. Ya en su libro sobre

Ítaca había expuesto tal opinión, con lo que demostraba más fe en los

escritos antiguos que reflexión científica y juicio crítico. Pero esto

parece tener poca importancia en tales cuestiones, ya que ambas veces, a

fuerza de cavar, su piqueta le dio la razón.

En efecto, lo primero que halló, después de cantidades inmensas de

vasijas y más vasijas, fue un círculo extraño, formado por una doble

fila de mojones colocados verticalmente. No hubo vacilación alguna para

Schliemann de que allí aparecía el ágora redonda de Micenas, sobre

todo al ver el banco, también redondo, situado dentro de aquel extraño

círculo de piedra, donde los Sublimes del castillo se habían sentado en

las asambleas de consejo y de justicia; donde había estado el mensajero

de Eurípides, que en la tragedia Electra llamaba al pueblo al ágora.

Unos amigos suyos «entendidos» lo confirman. Y cuando halló en Pausanias, refiriéndose a otra ágora, la frase: «Aquí

se celebraban las reuniones y los consejos, y se deliberaba, para que

de este modo la tumba del héroe se hallara dentro de la misma plaza de

la asamblea», él sabía ya a pies juntillas, con aquella evidencia de sonámbulo que le había llevado a través de seis ciudades al «tesoro de Príamo»,

que en aquel momento estaba sobre la misma tumba de Agamenón. Y cuando

halló nueve tumbas, cinco en forma de pozo en el interior del castillo,

y cuatro de cúpula, cien años más modernas, fuera del mismo —hoy se

conocen en total quince—, y entre ellas halló cuatro con relieves bien

conservados, se disiparon todas sus dudas, desapareció la prudencia del

hombre científico, y escribió: «Efectivamente, ya no dudo ni un

instante en anunciar que aquí he hallado las tumbas que Pausanias,

siguiendo la tradición, atribuye a Atreo, al rey de los hombres

Agamenón, a su conductor de carro Eurimedonte, a Casandra y a sus

compañeros».

Mientras tanto, el trabajo en el tesoro situado cerca de la «Puerta

de los Leones» progresaba con lentitud. Escombros duros como piedra

dificultaban la excavación. Pero allí también se reveló útil su

seguridad de iluminado: «Estoy convencido de que la tradición, según

la cual estos misteriosos edificios servían como depósitos para guardar

los tesoros de reyes antiquísimos, es completamente auténtica». Y

los primeros hallazgos realizados entre los cascotes que tuvo que

quitar para despejar la entrada, superan ya en finura de formas, belleza

de la ejecución y calidad del material empleado a todo cuanto había

encontrado del mismo tipo y materia en Troya. Fragmentos de frisos,

vasos pintados, imágenes de Hera en barro cocido, matrices de piedra

labrada para fundir las joyas «que probablemente eran todas de oro y de plata»

—concluía nuestro cavador de tesoros, inmediatamente—, ornamentos de

arcilla vidriada, perlas de cristal y gemas.

En sus anotaciones, el 6 de diciembre de 1876 señala Schliemann el

descubrimiento de la primera tumba. La excavación tuvo que hacerse con

el máximo cuidado. Durante veinticinco días, Sofía, su colaboradora

infatigable, se arrastró de rodillas, arañando con una navaja de

bolsillo o escarbando la tierra con las manos. Después, hallaron cinco

tumbas, en las que yacían quince esqueletos. Mandaron un cable al rey de

Grecia: «Con alegría extraordinaria comunico a Su Majestad que he

descubierto las tumbas que, según la tradición, corresponden a Agamenón,

Casandra, Eurimedonte y sus compañeros, asesinados durante el famoso

banquete por Clitemnestra y su amante Egisto». Es de imaginar la

emoción de Schliemann cuando, poco a poco, fue descubriendo los

esqueletos de aquellos a quienes todo el mundo había considerado como

seres mitológicos, lo mismo que los héroes que lucharon ante Troya; o al

ver aquellas calaveras roídas por los siglos, pero aún reconocibles,

con las órbitas de los ojos vacías, ausente de ellas la bella nariz

helénica, la boca torcida en horrible mueca como bajo la impresión del

crimen vivido en el último instante. Huesos, sólo huesos donde palpitara

la carne, donde brillaron bellos brazaletes y lucieron hermosas joyas,

huesos de personas que vivieron hacía más de dos milenios, pero de las

cuales persistía aún el eco de sus odios y de sus pasiones.

Para Schliemann no cabía duda alguna. Y, efectivamente, eran muchas las razones que parecían confirmar su creencia. «Aquellos cuerpos estaban realmente cargados de joyas y de oro»,

escribía. ¿Es posible que unos simples mortales fueran enterrados con

tales tesoros?, preguntaba. Y halló armas, armas ricas, preciosas,

aquellas con las cuales los que allí yacían iban equipados contra todo

evento en el mundo de las sombras. Todo indicaba que los cuerpos fueron

quemados con gran rapidez y que sus verdugos apenas aguardaron a que el

fuego los consumiera para echar pronto greda y tierra, con la prisa de

los asesinos que anhelan borrar pronto todo rastro. Todo indicaba que,

aunque se les añadiesen joyas, con lo cual se revelaba el supersticioso

respeto de la costumbre, el entierro y el lugar de la sepultura eran

indignos, acto propio sólo de asesinos llenos de odio hacia sus

víctimas. ¿No fueron echados en hoyos miserables como cadáveres de

animales impuros? Schliemann consultaba con sus autoridades, los autores

antiguos. Citaba el Agamenón de Esquilo, la Electra de Sófocles y

el Orestes de Eurípides. No tenía duda alguna, y, sin embargo, como

hoy sabemos, su teoría estaba equivocada. Sí, había hallado en efecto

tumbas de reyes bajo el ágora, pero no las de Agamenón y sus compañeros,

sino otras cuatrocientos años más recientes.

Pero este detalle no jugaba ningún papel en aquel momento. Lo

importante era que había dado un segundo gran paso en un mundo antiguo

desaparecido, que de nuevo había demostrado la autenticidad de los

textos de Homero y que había extraído tesoros de valor científico y

material que ilustraban sobre una civilización que es nuestra antepasada

en suelo europeo.Aquel hombre admirable, de nuevo en la cumbre de su triunfo, que se

hallaba telegráficamente en relación con ministros y reyes, poseído de

un orgullo inmenso, pero nunca jactancioso, en una época en que todo el

mundo esperaba sus informaciones, no se olvida de los menores detalles y

se indigna ante la menor injusticia.

Los hallazgos de oro eran

inmensos. Sólo mucho más tarde, ya en nuestro siglo, sus triunfos han

sido superados por los descubrimientos de Carnarvon y de Carter, en

Egipto. «Todos los museos del mundo, conjuntamente, no poseen ni la quinta parte de lo que aquí tenemos»,

pudo escribir un día Schliemann. En la primera tumba halló, en cada uno

de los tres esqueletos, cinco diademas de oro puro, con hojas de laurel

y cruces de oro. En otra, donde había tres mujeres, reunió setecientas

una láminas de oro, delgadas, con adornos magníficos, representando

animales, flores, mariposas y pulpos. Otras joyas tenían figuras

simbólicas, leones y otros animales, guerreros en actitud de lucha,

etcétera. También había alhajas representando leones y grifos, ciervos

tumbados y mujeres con palomas. Uno de los esqueletos llevaba en la

cabeza una corona de oro, en cuya diadema iban fijadas treinta y seis

hojas también de láminas de oro colocadas alrededor de aquella cabeza

convertida casi en polvo; junto a ella había otra que llevaba igualmente

una diadema artística en la cual se conservan aún, pegados, trozos del

cráneo.

Halló también otras cinco diademas de oro que conservan el hilo de

oro con que eran sujetadas a la cabeza, gran número de cruces y rosetas

doradas, alfileres para el pecho y broches para los rizos del pelo,

cristal de roca, pasadores de ágata y gemas en forma de lentes de

sardónice y de amatista, cetros de plata dorada con empuñadura de

cristal de roca, copas y cajas de oro, y otras alhajas de alabastro.

Halló máscaras doradas y pectorales con los cuales, siguiendo una remota

tradición, se trataba de proteger a los regios cadáveres contra toda

influencia del exterior. Otra vez se vio, de rodillas y ayudado

solamente por su mujer, arrancando la capa de arcilla que cubría los

cinco cadáveres de la cuarta tumba. Las cabezas de los muertos sólo pudo

verlas por unas horas, ya que enseguida se deshicieron y quedaron

reducidas a polvo. Pero las mascarillas doradas, con su esplendor

brillante, conservaban su forma, y así sus rasgos eran completamente

individuales y muy distintos de los tipos ideales de dioses y de héroes,

por lo que sin duda alguna cada uno de ellos debía representar

fielmente el retrato de los que allí habían muerto.

Encontró anillos de sello con maravillosas labores talladas,

brazaletes, diademas y cinturones; ciento diez flores doradas, sesenta y

ocho botones de oro sin adorno y ciento dieciocho botones de oro

también tallados. En la página siguiente de la descripción de los

hallazgos de aquella tumba, menciona Schliemann otros ciento treinta

botones de oro, y en la siguiente, un modelo de templo de oro; en otra

posterior, un pulpo de oro. Baste decir que esta descripción de

Schliemann, que es una relación escueta, ocupa doscientas seis grandes

páginas y en ellas casi todo lo reseñado era oro, oro, oro. Cuando moría

el día y en la acrópolis de Micenas bajaban las sombras de la noche,

Schliemann mandaba encender hogueras, cosa que no se había hecho desde

hacía 2.344 años. Hogueras que recordaban aquellas otras que habían

anunciado a Clitemnestra y a su amante que Agamenón se aproximaba. Mas

ahora, tales hogueras servían para impedir el paso a los ladrones que

merodeaban en torno a uno de los tesoros más valiosos que jamás se

habían extraído de la tumba de un rey.

La tercera gran exploración de Schliemann no produjo oro, pero dio

como fruto un castillo: el de Tirinto, que juntamente con lo hallado en

Micenas y con lo que un decenio después descubriría en Creta el

arqueólogo inglés Evans, fue completando la imagen de una cultura

prehistórica que había dominado antaño las aguas del Mediterráneo. Pero

antes expongamos la posición de Schliemann en su época. Esto tiene hoy

más actualidad que nunca, pues en nuestros días los investigadores

luchan también contra dos opiniones encontradas: la del público y la del

mundo profesional. Los comunicados de Schliemann tenían un público

distinto que el de las «circulares» de Winckelmann, en sus

exploraciones de Pompeya y Herculano. El hombre del mundo del siglo

XVIII escribía para la gente culta, para un reducido círculo de

elegidos, para los que tenían colecciones, por lo menos acceso a ellas,

porque pertenecían al personal de la corte. Este pequeño mundo fue

revolucionado por el descubrimiento de Pompeya, o encantado por el

hallazgo de una estatua, pero su interés nunca salió del ámbito de lo

artístico desde el punto de vista de la simple curiosidad. La influencia

de Winckelmann fue profunda, pero necesitó de todas sus dotes de

escritor para brillar en la zona limitada y refinada de la cultura de

aquella época.

Schliemann impresionó a otro público y no necesitó de tales dotes.

Impresionó de una manera mas inmediata. Publicaba noticias de cada

hallazgo y él mismo era el primer admirador del fruto de su labor. Sus

cartas se transmitían al mundo entero, sus artículos se publicaron en

todos los periódicos. Schliemann hubiera sido el hombre de la radio, del

cine y de la televisión, si en aquella época hubieran existido ya estos

medios de difusión. Sus hallazgos en Troya no revolucionaban solamente a

un reducido núcleo de gente culta, sino a todos. Las descripciones de

las estatuas de Winckelmann habían gustado a los estetas y entusiasmaron

a los entendidos y coleccionistas. Los abundantes hallazgos de objetos

de oro hechos por Schliemann atraían a círculos más amplios a personas

de una época que en su país de origen, Alemania, se denominó «la época

de los fundadores», personas en la cumbre de la prosperidad económica

lograda con el propio esfuerzo, que apreciaban ante todo el self made

man, al hombre de inteligencia sana, y se ponían a su lado cuando los

científicos puros se apartaban del aficionado.

El director de un museo escribía, años después, sobre las noticias de prensa de Schliemann de 1873, lo siguiente: «En

la época de aquellos comunicados, tanto entre los sabios como entre el

público reinaba gran emoción. En todas partes, en casa y en la calle, en

las diligencias rápidas y en los modernos ferrocarriles, se hablaba de

Troya. Todo el mundo estaba lleno de asombro y de curiosidad». Si

Winckelmann, como dice Herder, «nos había enseñado desde lejos el

misterio de los griegos», Schliemann había descubierto su mundo. Con