El origen del Concilio de Trento hay que buscarlo en la llamada al concilio universal, libre y cristiano en territorio alemán, realizada por Lutero el 28 de noviembre de 1518, como principio de superioridad del Concilio sobre el Papa en un claro ataque a su infalibilidad. Sin embargo, el propio Lutero negó, un año más tarde, también la infalibilidad del Concilio general. Así pues, el recurso al Concilio sólo era un medio de escapar a las censuras del Papa o de los obispos particulares, y también un arma contra el papado. El sucesor de León X, Adriano VI , aceptó la convocatoria del Concilio, pero la guerra que enfrentaba a Francisco I con Carlos V, en plena actividad, no permitía esta convocatoria en un plazo corto, máxime cuando el 18 de noviembre de 1523 era elegido como nuevo Papa el cardenal Julián de Médicis con el nombre deClemente VII, que fue contrario a la convocatoria del Concilio y defensor de la congregación del emperador y reyes de Inglaterra y Portugal para luchar contra la herejía luterana.

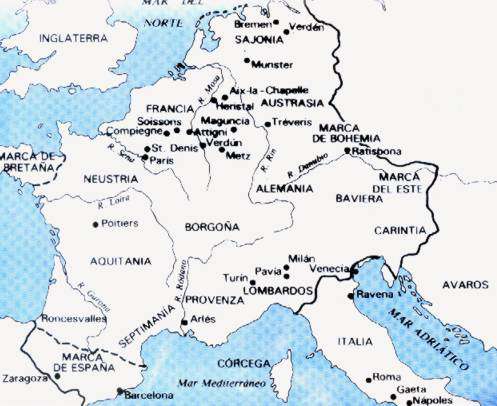

El gran obstáculo para el Concilio, la guerra entre Francia y el emperador, se agravó aún más cuando Italia entró en la Liga de Cognac al lado de Francia, asustada por los éxitos del emperador en Italia y Europa. Esta política llevó a la toma y saqueo de Roma (mayo de 1527) y a la cautividad del pontífice. El tratado de Barcelona ,restableció la paz entre el Papa y el emperador. En esta época parecía que protestantes y católicos estaban de acuerdo en exigir el Concilio: los primeros lo buscaban como un medio dilatorio para no someterse hasta que el Concilio se hubiera pronunciado, mientras los segundos querían quitarles este pretexto con el fin de desenmascararles definitivamente. El Papa, presionado por el emperador, aceptó reunir el Concilio si los protestantes volvían a la fe y a las prácticas católicas, pero estos rehusaron volver a la Iglesia antes del Concilio. Además, el emperador consultó el problema del Concilio con el rey de Francia, Francisco I, que retrasó su respuesta por varios meses. Por otro lado, las concesiones del emperador a los protestantes en la Dieta de Ratisbona (17 de abril de 1532) y la paz de Nuremberg (23 de julio de 1532) permitió a los protestantes unstatus quo. Además, desde el momento en que se les prometió no exigirles nada hasta el Concilio, ya no se aferraron más a él, buscando incluso dar largas a la reunión y disfrutar de las concesiones y cláusulas de la paz de Nuremberg, que pueden resumirse en tres puntos:

1) Paz común y pública entre todos los estados del Imperio hasta el Concilio.

2) Mientras, nadie podrá entrar en guerra con otro por motivos religiosos.

3) El emperador posibilitará la convocatoria del Concilio en plazo de seis meses.

Pablo III y los inicios del Concilio de Trento (1534-1545).

El cardenal Alejandro Farnesio, Pablo III, proclamó la necesidad del Concilio el 13 de octubre de 1534. El 29 de mayo de 1536 fue aprobada la bula de convocación, el 2 de junio fue publicada en segundo consistorio y el 4 de junio promulgada según las formas canónicas. La primera reunión fue fijada para el 23 de mayo de 1537, pero antes (a mediados de febrero de 1537) se elaboró un documento donde se denunciaban los principales males que aquejaban a la Iglesia: ordenación de sacerdotes mal preparados, mala elección de obispos, acumulación de beneficios, decadencia de las órdenes religiosas, abandono de la predicación y del confesionario... Contenía, en síntesis, toda la obra reformadora del Concilio de Trento en lo que se refiere a disciplina. Los nuevos obstáculos fueron los denominados coloquios, reunión por la vía de las discusiones sobre el plano de la igualdad, principalmente concediendo cuestiones puramente disciplinares, tales como la comunión bajo las dos especies y el matrimonio de los sacerdotes. Lutero había dejado claro que era imposible transigir en lo doctrinal con lo que perdió terreno la idea de un Concilio en Alemania. Además, Francia parecía más preocupada por conseguir el ducado de Milán. Así el 21 de mayo de 1539 se suspendió el Concilio sine die, ya que la política de los coloquios excluía la del Concilio. Loscoloquios más famosos fueron el de Spira (6 de junio de 1540), trasladado a Haguenau (12 de junio) y prorrogado en Worms (28 de octubre), así como los debates en la Dietade Ratisbona, que fracasaron el 22 de mayo de 1541, volviéndose al proyecto de Concilio. La conclusión de la Dieta de Ratisbona remitía toda decisión en el terreno dogmático al futuro Concilio fijado en el plazo de 18 meses. Entonces comenzó la discusión sobre el lugar de celebración: el Papa defendió Vicenza, mientras que Fernando I y Carlos V propusieron Trento al negar Venecia la ciudad de Vicenza para el Concilio. Así, Pablo III propuso nuevas ciudades como Piacenza, Bolonia o Cambrai, aunque al final el consistorio (22 de mayo de 1542) convocó el Concilio en Trento para el 1 de noviembre de 1542. El motivo de la elección de Trento como sede del Concilio fue que los alemanes consideraban Trento como ciudad alemana, aunque, de alguna manera, era italiana. La bula se publicó el 29 de junio de 1542, pero no empezaron las reuniones hasta tres años y medio más tarde. Los nuevos obstáculos para el inicio del Concilio fueron la nueva guerra entre Francisco I y Carlos V y los problemas de protocolo en la redacción de la bula. El Concilio fue suspendido 6 de julio de 1543, mientras que los conflictos bélicos acabaron con la paz de Crepy-en-Laonais, firmada el 17 de septiembre de 1544. A partir de esta fecha, ambos monarcas necesitaron del Papa para conseguir su colaboración financiera y militar. Francisco I, aunque en paz con el emperador Carlos, seguía en guerra con Inglaterra y necesitaba nuevas fuentes de financiación; a cambio, requería la reunión del Concilio por tres meses en la ciudad de Trento. Se pedía, así, la supresión de la suspensión del Concilio y una nueva reunión para el 15 de marzo de 1545. El 16 de febrero de 1545 el Papa designó los legados y presidentes del Concilio, pero la escasa asistencia de obispos, algunos de ellos obligados a elegir representantes, retrasó su apertura. El Papa emitió el 17 de abril de 1545 la bula Decet nos que prohibía esta representación si no era por fuerza mayor.

Un punto principal fue tratar la forma de examen de las diversas cuestiones a debate. Hasta la quinta sesión se dividieron los Padres en tres clases o congregaciones particulares, los cuales se reunirían separadamente en las habitaciones de cada uno de los tres legados para tratar ampliamente de cada uno de los puntos de discusión. A partir de la quinta sesión, ya que las discusiones se retrasaban, se pasó a lacongregatio theologorum minorum, esto es, las cuestiones se presentaban primero a los teólogos con el fin de que lo discutieran a fondo; el resultado pasaba a los Padres que procedían en sus conferencias hasta llegar a la redacción de cada decreto. En el tercer período del Concilio, y ante el aumento de teólogos, se dividieron en cuatro clases, a cada una de la cuales se le señalaban una serie de artículos.

Historiográficamente, el concilio se divide en tres períodos fundamentales.

Primer período.

El primer período abarca del 13 de diciembre de 1545, fecha de la apertura oficial de Concilio, hasta el 17 de septiembre de 1549, con la muerte de Pablo III. El inicio del Concilio no contó con una buena asistencia de participantes. Las primeras congregaciones se ocuparon de las prioridades del Concilio y si estas eran tratar del dogma, como defendía el Papa, o la reforma, como defendía Carlos V. Al final, se acordó despachar a la vez los puntos referentes al dogma y la disciplina, publicándose dos decretos, uno para cada apartado.

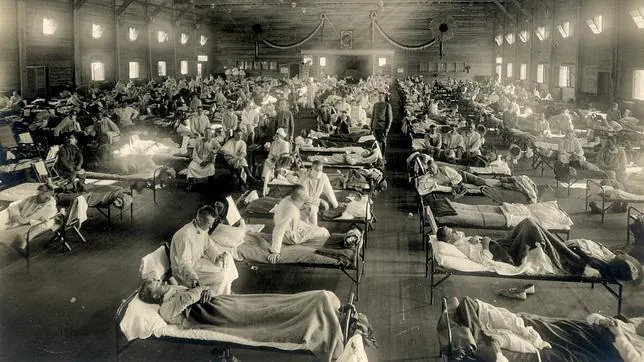

En el primer período hubo diez sesiones. Las tres primeras (1ª sesión el 13 de diciembre de 1545; 2ª sesión el 7 de enero de 1546; y la 3ª sesión el 4 de febrero) trataron principalmente de la organización del Concilio. A partir de la tercera sesión, las congregaciones estudiaron las fuentes de la doctrina revelada, en primer lugar de la Sagrada Escritura y posteriormente de la Tradición, considerándolas fuentes relativas a la fe y a las costumbres y dictadas por boca de Cristo o por el Espíritu Santo. En cuanto a la reforma, se trató el uso de las Sagradas Escrituras, en especial de la Vulgata, que fue declarada sin error en materia de fe o costumbre, aunque con erratas materiales convenientes de rectificar en futuras ediciones. Las congregaciones para la 4ª sesión (8 de abril de 1546), mientras Carlos V abrió el segundo coloquio de Ratisbona (27 de enero de 1546) con los protestantes, trataron de los asuntos disciplinares, en especial de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y de la predicación, y la necesidad de crear cátedras en las iglesias mayores, catedrales o colegiatas, y al menos maestros de gramática en las iglesias de escasa renta. Las discusiones relacionadas con la predicación fueron más violentas, sobre todo la polémica de la predicación en monasterios. A instancia del Papa (13 de mayo), se empezó con los temas del pecado original, desde la definición de la Inmaculada Concepción de María hasta la esencia, consecuencia y propagación del pecado original y su remedio con el Bautismo. Terminada la 5ª sesión (17 de junio) aparecieron múltiples obstáculos en los trabajos del Concilio. Entre ellos destaca la guerra iniciada por los protestantes de la Liga de Esmalcada contra Carlos V, la amenaza de estos sobre Trento y las discusiones sobre la traslación o supresión del Concilio. Por otro lado, de forma interna, había dificultades para tratar la materia de la justificación, es decir, el paso del estado de hijo de Adán al estado de hijo de adopción a través del Bautismo. Finalizada la 6ª sesión (13 de enero de 1547), el Concilio trató de 14 errores generales en los Sacramentos, además de 17 en el Bautismo y 4 en la Confirmación. También se discutieron los impedimentos de la residencia de los obispos. En la 7ª sesión (3 de marzo), además de aprobarse los decretos y materias pertinentes, se hizo especial mención a la epidemia aparecida en Trento y de la necesidad de un traslado de la sede del Concilio a Bolonia u otra parte, con la oposición de los obispos españoles. La 8ª sesión (11 de marzo) estableció la nueva sede en Bolonia. En las dos últimas sesiones de este primer período, celebradas en Bolonia (9ª sesión del 21 de abril y 10ª sesión del 2 de junio de 1547), trataron del Sacramento de la Penitencia y de los cánones de la Extremaunción y el Orden, los juicios sobre los artículos de los luteranos referentes a la Misa y el Sacramento del Matrimonio. La muerte de Pablo III el 10 de noviembre de 1549 dio paso al segundo período del Concilio de Trento.

Segundo período.

El segundo período (1º de mayo de 1551 al 28 de abril de 1552) se inauguró con el pontificado de Julio III (1550-1555). Con la bula Cum ad tollenda (14 de noviembre de 1550) se establecía la reanudación de los trabajos conciliares de la 11ª sesión (1 de mayo de 1551) con una apertura solemne muy escasa de participantes, anunciando la próxima sesión el 1 de septiembre para que tuvieran tiempo de asistir los alemanes. Mientras, la guerra contra Italia septentrional iniciada por Enrique II de Francia imposibilitaba la participación francesa en el Concilio. En la 12ª sesión (1 de septiembre de 1551) se admitieron las cartas credenciales de los embajadores de Carlos V yFernando, y se determinó tratar el tema de la Eucaristía y las facultades propias de los obispos, su jurisdicción, curso de instancia de las apelaciones, entre otros asuntos. La 13ª sesión (11 de octubre) trató, en el aspecto dogmático, de la Eucaristía, con un total de 8 capítulos precedidos de una introducción y 11 cánones que, principalmente, sancionaban con un anatema las herejías propiamente dichas sobre la Santa Eucaristía y señalaba la verdadera, real y substancial presencia del cuerpo y sangre de Cristo bajo las especies del pan y el vino (transubstanciación), junto a los requisitos para la comunión y la adoración del Santísimo Sacramento antes y después de la consagración. El decreto de reforma aludía al poder de los obispos en lo que se refiere a la lucha contra los abusos: el deber de residencia y el derecho que tiene el obispo de corregir a sus súbditos. La 14ª sesión (25 de noviembre de 1551) repasó los errores sobre la Penitencia (12 artículos) y la Extremaunción (4 artículos) esparcidos en las obras de Lutero, Calvino, Melanchton y Zuinglio. El decreto dogmático estaba compuesto de una introducción, exposición de 9 capítulos, 15 canones para la Penitencia y 4 para la Extremaunción. En resumen, contra la doctrina luterana de que la penitencia consistía en el recuerdo del Bautismo y era esencialmente espíritu de penitencia, el Concilio definió la Penitencia como sacra y compuesta por tres partes: dolor, confesión y satisfacción. La unción no era un mero rito que se naturalizó para alivio de los enfermos, sino un sacramento instituido por Cristo y promulgado por el apóstol Santiago. El decreto de reforma siguió el contenido de los deberes de los obispos en la supresión de abusos, especialmente las condiciones necesarias de una reforma profunda de los fieles católicos bajo la fórmula de la predicación con el ejemplo. En el capítulo XIV del decreto se establecieron nuevos temas y contenidos (sacrificio de la Misa, Sacramento del Orden y Matrimonio) que están recogidos en la 15ª sesión (25 de enero de 1552). Sin embargo, el resultado de estos trabajos no se publicó, en parte por la entrada en Trento de los representantes de los príncipes protestantes (la Dieta de Augsburgo había decidido que Alemania tomaría parte en el Concilio de Trento), que exigieron la suspensión del Concilio hasta la llegada de los teólogos protestantes, la nulidad de los trabajos hasta entonces realizados y la reafirmación de la superioridad del concilio ecuménico sobre el poder papal. Sin embargo, hubo otros elementos desestabilizadores, como por ejemplo el rumor de una confederación del rey francés con los príncipes luteranos de Alemania y la segunda guerra de Esmalcada (marzo de 1552), que obligó a marcharse de Trento a los electores de Tréveris, Maguncia y Colonia. Ante este nuevo conflicto bélico la seguridad del Concilio no podía garantizarse, por lo que el 26 de abril de 1552 fueron suspendidas las sesiones, a pesar de la oposición de los prelados españoles.

Trasncurrieron diez años antes de la reanudación de los trabajos. Los siguientes papas tampoco facilitaron la reanudación del Concilio. Muerto Julio III (23 de marzo de 1555), le sucedió Marcelo II (10 de abril de 1555), aunque su breve pontificado no se extendió más que unos días (falleció el 1 de abril). Pablo IV (23 de mayo de 1555) quiso poner fin a las injerencias de los soberanos, especialmente de los españoles, en los asuntos de la Iglesia. La historiografía ha señalado la verdadera aversión de Pablo IV hacia los Habsburgo como opresores de la Iglesia y de Italia. También la guerra entre Felipe II yEnrique II, hasta la paz de Cateau-Cambresis (abril de 1559), fue un elemento importante. A pesar de todo Pablo IV desplegó una alta actividad reformadora, sin contar con el Concilio, hasta su muerte el 18 de agosto de 1559.

Tercer período.

El tercer período (1562-1563) corresponde a la última fase de las congregaciones y sesiones. La elección de Pío IV (26 de diciembre de 1559) tuvo el mérito de suscitar de nuevo el problema del Concilio y su papel. El panorama internacional fue parcialmente favorable a su reanudación. Felipe II aceptó, el rey de Francia vio la posibilidad de crear un nuevo Concilio sin continuar el anterior (siempre bajo la presión de los hugonotes) y el emperador Fernando tuvo cierta vacilación, más próximo a la supresión. Además, se debatía entre las sedes de Trento, Constanza, Colonia o Ratisbona. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1560 se proclamaba la bula de creación del Concilio en Trento. El 15 de enero se reunió la primera congregación general. La 17ª sesión (18 de enero de 1562) se ocupó de realizar un Indice de los libros prohibidos. Los enviados del emperador traían tres peticiones: no declarar nada concerniente a que este Concilio era la continuación del anterior; retrasar la siguiente sesión hasta la llegada de los representantes que faltaban y dedicarse a cuestiones disciplinares y no dogmáticas, además de que en el Indice no se mencionase la Confesión de Ausgburgo y se hiciese un salvoconducto para los protestantes. En la 18ª sesión (26 de febrero de 1562) se publicó el decreto sobre la reforma del Indice de libros prohibidos, se invitó a participar a los protestantes y se fechó la próxima sesión para el 14 de mayo. Después de esta sesión se concedió un salvoconducto para los protestantes (4 de marzo de 1562), se dedicaron varias congregaciones a la recepción de diplomáticos y se debatieron los aspectos relacionados con la residencia episcopal, que dio origen a una gran polémica entre españoles e italianos que dividió, incluso, a los legados de la Santa Sede. La 19ª sesión (14 de mayo de 1562) decretó una prórroga para el 4 de junio ante la confusión del Concilio sobre el derecho divino de la residencia. En la 20ª sesión (4 de julio), para ganar tiempo, se leyeron las credenciales de numerosas diputaciones y se fijó la próxima sesión para el 16 de julio. A partir de esta sesión (concretamente desde el 6 de junio) empezaron a trabajar sobre 5 artículos referentes al uso de la Eucaristía bajo el examen de los teólogos menores, en especial el cáliz laico bajo las dos especies y la edad de los niños para tomar la comunión. El emperador Fernando I presentó un proyecto de reforma defendiendo el matrimonio de los sacerdotes y el cáliz laico. El 24 de junio hubo una propuesta de 4 cánones referentes a estas materias. La 21ª sesión (16 de julio de 1562) decretó un dogma donde los laicos y clérigos no estaban obligados a la comunión bajo las dos especies (pan y vino). Marcó claramente que en cada especie se recibe a Cristo en su totalidad y que los niños pequeños no estaban obligados a la comunión. En cuanto a la reforma, se trató las Santas Órdenes. El principal objetivo del Concilio fue hacer desaparecer del clero el menor vestigio de codicia y simonía, eliminando, por ejemplo, los beneficios eclesiásticos a personas no ordenadas: se trató de restaurar el clero, se estudiaron las exenciones de monasterios y abadías, el carácter de las limosnas y la venta de indulgencias.

Dos acontecimientos facilitaron la buena marcha del Concilio: uno fue el afianzamiento de la unión entre los legados; el otro, una carta de Felipe II aconsejando a los obispos españoles que no protestasen por la cuestión de la residencia y abogando por la continuación del concilio. La 22ª sesión (17 de septiembre) trató del santo sacrificio de la Misa. El 19 de julio hubo una propuesta a los teólogos de 13 artículos sobre la Misa. Se crearon dos comisiones de obispos: una comisión redactó la recensión de los principales abusos y la otra estableció los capítulos y cánones doctrinales. El 22 de agosto abordaron el tema del cáliz laico. Al llegar a la 22ª sesión se establecieron, en cuanto al dogma, 9 capítulos con el conjunto de cosas que se habría que observar, cuidar o evitar en la celebración de la Misa. Concretamente, se estudiaron los errores de los novatores opuestos a la doctrina católica sobre la Misa, la importancia de la sublimidad del sacrificio, estableciendo que la base del culto estaba en la fe. Además de esto, se establecía la vigilancia de los obispos en cuanto a los comportamientos de codicia, falta de respeto o superstición, cuidado en el vestido, canto y comportamiento de los fieles, el idioma del celebrante, etc. En cuanto a la reforma, se redactaron 11 capítulos sobre el modo de vida de los clérigos, las propiedades que habían de reunir los candidatos, la forma de elegirlos y el medio de controlar su conducta.

Desde la finalización de 22ª sesión y hasta la 23ª sesión se precipitaron los acontecimientos en una fase de contínuos peligros. Se trataron los errores de los protestantes, aunque dicho tema fue suspendido hasta la llegada de los prelados franceses al concilio. Así, abordaron el tema problemático de la residencia, donde existía un estrecha relación entre el derecho divino y la autoridad episcopal. Hubo gran tensión entre españoles (el denominado partido español encabezado por Pedro Guerrero, arzobispo de Granada) e italianos, ya que los primeros defendían que Jesucristo daba inmediatamente a cada obispo la potestad de orden y jurisdicción, debate relacionado con la supremacía del Papa al Concilio y viceversa. A esta polémica se unieron los franceses.

Entre otras razones, la falta de dinero y las agitaciones en la servidumbre de los prelados motivó que la 23ª sesión fuese prorrogada hasta el 15 de julio de 1563, donde se prescindía de los temas más polémicos: la residencia y la jurisdicción. El decreto doctrinal trataba del Sacramento del Orden: el sacerdocio había sido instituido por Cristo; el sacerdote tenía potestad de consagrar, ofrecer y administrar la Eucaristía, de perdonar y retener los pecados; existencia de diversos órdenes de ministros; el Orden como uno de los siete sacramentos de la Iglesia que imprimen un carácter indeleble, etc. Más tarde. se aprobó un decreto de reforma sobre el deber de residencia, principalmente descripciones de cómo habían de recibir y conferir las diversas órdenes y las cualidades del ordenado, la educación e instrucción del futuro sacerdote.

Después de la 23ª sesión el Papa y los legados pensaron en clausurar el Concilio, pero el conde de Luna propuso la participación de los protestantes para las siguientes congregaciones. En adelante se trabajó en el Sacramento del Matrimonio y en un plan general de reforma, una idea muy atractiva para Pío IV. En la 24ª sesión (11 de noviembre) se promulgó un decreto sobre el Matrimonio y otro disciplinar de reforma del mismo. Se prohibían así los matrimonios clandestinos, así como estudiaron los impedimentos matrimoniales, los raptos, las penas contra los concubinatos, etc. aunque hubo pequeñas enmiendas. En cuanto al decreto de reforma general, se repasaban la provisión de obispados y la elección de cardenales, celebración de sínodos provinciales y diocesanos, la visita de la diócesis, procedimientos judiciales contra obispos, facultad de dar dispensas, instrucción del pueblo sobre los sacramentos y la Santa Misa. En este caso, los desacuerdos motivaron una nueva redacción publicada el 3 de diciembre. La enfermedad de Pío IV precipitó los acontecimientos: en especial, se temía un cisma en el seno del Concilio, al dejar abierta la polémica de si el derecho de elección del nuevo papa concernía al Concilio o a los cardenales de Roma. La 25ª sesión (3 de diciembre) fue la última del Concilio de Trento. En esta sesión se leyeron los decretos sobre el Purgatorio, la veneración de las reliquias de los santos, sobre los regulares y las monjas, etc. También se dio lectura al decreto de reforma general sobre la sencillez y templanza de las casas de los obispos y cardenales, quiénes debían recibir y dar a conocer públicamente los decretos del concilio, moderación en las excomuniones, fundaciones de misas, administración de hospitales, etc. También se trabajó sobre las indulgencias y de la observancia del ayuno, entre otros temas. Por último, se trató la clausura del Concilio y la confirmación de los decretos al Papa. Al final, el primer legado declaró cerrado el Concilio.

http://www.enciclonet.com/articulo/concilio-de-trento/#