Barcino se funda a muy escasos kilómetros de la ciudad de Baetulo (Badalona) en la costa. A fines del siglo I a.C, Faventia Barcino quedará insertada en el rico territorio agrícola de Baetulo. La fundación de Barcino es así ( aparentemente ) redundante

Durante las guerras cántabras se pone en marcha un programa logístico militar sistemático, reflejado en las fundaciones de Ilerda, Cesaraugusta, Clunia, Astúrica, Legio, Lucus y Bracara como puntos fuertes de la estructura del poder de Roma en el norte de Hispania, desde el Mediterráneo al Atlántico. Unas fundaciones articuladas por una vía romana. Se ha admitido que un buen puerto sobre el Mediterráneo era entonces imprescindible para facilitar el contacto con Roma.

Pero Estrabón nos dice que, durante estos años, Tarraco no tenía puerto; al hallarse casi cegado por las arenas del río Francolí. Faventia Barcino pudo aportar este puerto necesario. Esto será el impulso necesario para la fundación de Barcino. La necesidad de custodiar su puerto asegurando el abastecimiento de las legiones por mar, llevaría a construir un primer campamento fortificado sobre el Mons Taber. Del cual no tenemos restos, pero si indicios documentales del Praefectus orae maritimae allí asentado.

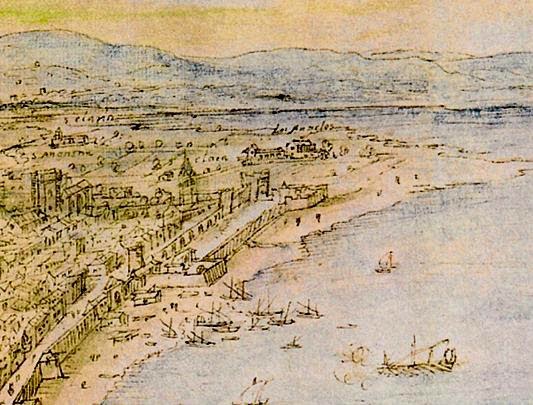

Las primeras vistas de Barcelona (s. XVI) muestran una playa desnuda, al pie de las viejas murallas de Barcino. La costa quedaba totalmente expuesta a las destructoras tormentas del levante. ¿Existió realmente tal puerto natural mil quinientos años atrás?

Durante las Guerras Civiles o durante las campañas contra los cántabros y astures a lo largo del siglo I a.C., hay un importante aumento del comercio en naves de carga, de calado creciente, Durante el imperio, predominan cargueros con un calado del orden de 4 metros.

Prácticamente todas las playas del entorno catalán descienden muy suavemente y los barcos no se pueden acercar a tierra firme, lo que complica grandemente su carga y descarga. No así en Barcino. A pocos metros de la ciudad amurallada de Barcino, ha existido siempre en el mar una falla tectónica. Se forma así un brusco escalón que permite arrimar a tierra firme las naves de calado importante.

Extra muros, junto a la puerta sur de la muralla, hoy la salida de la calle Regomir, los restos de las Termas del puerto (las más antiguas de la ciudad) son una característica de los puertos romanos. Durante muchos siglos, solo Faventia Barcino (luego Barcilona) pudo ofrecer un atractivo puerto natural en la costa catalana. Se construyen sus murallas cerca del 14 a.C. En el año 44 d.C., Pomponio Mela en su Chorographia todavía describe a Barcino como una pequeña ciudad.

Prácticamente todas las playas del entorno catalán descienden muy suavemente y los barcos no se pueden acercar a tierra firme, lo que complica grandemente su carga y descarga. No así en Barcino. A pocos metros de la ciudad amurallada de Barcino, ha existido siempre en el mar una falla tectónica. Se forma así un brusco escalón que permite arrimar a tierra firme las naves de calado importante.

Extra muros, junto a la puerta sur de la muralla, hoy la salida de la calle Regomir, los restos de las Termas del puerto (las más antiguas de la ciudad) son una característica de los puertos romanos. Durante muchos siglos, solo Faventia Barcino (luego Barcilona) pudo ofrecer un atractivo puerto natural en la costa catalana. Se construyen sus murallas cerca del 14 a.C. En el año 44 d.C., Pomponio Mela en su Chorographia todavía describe a Barcino como una pequeña ciudad.

Plinio en su Naturalis Historia, (que debió acabar en el año 77 d.C.), describe la costa catalana y ya distingue a Faventia Barcino como un oppidum civium romanorum (pocos en Hispania).. Esta distinción es muy significativa. Baetulo e Iluro eran ciudades que tenían que pagar sus impuestos a Roma (stipendarias). Faventia Barcino era la ciudad con los privilegiados ciudadanos romanos. A fines del siglo I d.C., son construidos un gran acueducto y unas segundas Termas intra muros por un generoso (evergetista) patricio barcelonés.

Las excavaciones muestran que intra muros abundaban las domus lujosas. Sugiriendo en los siglos I y II d. C. una población de ciudadanos cosmopolitas y aristocráticos. Una especie de acrópolis. Lucio Minicio Natal no era el único equites generoso de Barcino, ni el único con intereses por todo el imperio. Faventia Barcino parece crecer espontáneamente, sin un impulso específico desde Roma. Pero goza de recursos y de una gran vitalidad.

Estas élites convierten a Barcino en la ciudad que atraerá a Ataúlfo y la emperatriz Gala Placidia en el año 413 d.C.

Una población de soldados licenciados por Augusto no fue significativa para los orígenes de Barcino. Unas excepcionales condiciones, geográficas y geomorfológicas fueron las que provocaron la gran rapidez e importancia del crecimiento de Barcino y su puerto.

Es Avieno que describe poéticamente en el siglo IV unos brazos protectores en las Barcilonas (Faventia y Barcino). Unos diques visibles que formarían un puerto protegido interior. Esto es también descrito por Al-Idrisi y Al-Humari entre otros. Al-Idrisi (del siglo XII), Al Humari literalmente copia a Al Idrisi. Alonso de Palencia (1423-1492) insiste en la favorable profundidad de puerto interior de Barcelona. Diversos documentos barceloneses hacen referencia a les Tasques y a la isla de Mayans, unas barras arenosas que protegían el puerto en Barcelona.

Las excavaciones muestran que intra muros abundaban las domus lujosas. Sugiriendo en los siglos I y II d. C. una población de ciudadanos cosmopolitas y aristocráticos. Una especie de acrópolis. Lucio Minicio Natal no era el único equites generoso de Barcino, ni el único con intereses por todo el imperio. Faventia Barcino parece crecer espontáneamente, sin un impulso específico desde Roma. Pero goza de recursos y de una gran vitalidad.

Estas élites convierten a Barcino en la ciudad que atraerá a Ataúlfo y la emperatriz Gala Placidia en el año 413 d.C.

Una población de soldados licenciados por Augusto no fue significativa para los orígenes de Barcino. Unas excepcionales condiciones, geográficas y geomorfológicas fueron las que provocaron la gran rapidez e importancia del crecimiento de Barcino y su puerto.

Es Avieno que describe poéticamente en el siglo IV unos brazos protectores en las Barcilonas (Faventia y Barcino). Unos diques visibles que formarían un puerto protegido interior. Esto es también descrito por Al-Idrisi y Al-Humari entre otros. Al-Idrisi (del siglo XII), Al Humari literalmente copia a Al Idrisi. Alonso de Palencia (1423-1492) insiste en la favorable profundidad de puerto interior de Barcelona. Diversos documentos barceloneses hacen referencia a les Tasques y a la isla de Mayans, unas barras arenosas que protegían el puerto en Barcelona.

En 1466 otro contingente genovés fracasa para recuperar una nave capturada refugiada en el puerto interior. No cabe ninguna duda de que las Tasques eran una realidad muy a tener en cuenta en el puerto de Barcelona hasta el siglo XV. Según la crónica del genovés Antonio Gallo, estaban distanciadas de la playa cien pasos genoveses, unos 172 metros.

La Porta del Mar nos marca el centro del puerto medieval de Barcelona en los primeros dibujos y grabados de Barcelona (de los siglos XV a XVIII) a pocos metros de las desaparecidas Termas del puerto.

En la baja Edad Media, este puerto natural fue indispensable para el imperio catalano-aragonés del Mediterráneo.

Pero estas barras arenosas van siendo erosionadas. A partir del siglo XV, lo poco que queda de las Tasques será insuficiente para proteger del viento y de las tormentas de levante a los grandes navíos atlánticos que se van imponiendo. Llevan tres palos y una alta superestructura sensible al viento. Y por su calado, tenían grandes dificultades para sortear los bajíos y entrar al puerto interior para cargar y descargar.

En el siglo XVI les Tasques ya no eran visibles, como nos muestra van Wijngaarden en 1565.

Barcelona pasa entonces a ser un puerto muy secundario. No será hasta mediados del siglo XIX que el puerto de Barcelona recupere su capacidad de competir.

La Porta del Mar nos marca el centro del puerto medieval de Barcelona en los primeros dibujos y grabados de Barcelona (de los siglos XV a XVIII) a pocos metros de las desaparecidas Termas del puerto.

En la baja Edad Media, este puerto natural fue indispensable para el imperio catalano-aragonés del Mediterráneo.

Pero estas barras arenosas van siendo erosionadas. A partir del siglo XV, lo poco que queda de las Tasques será insuficiente para proteger del viento y de las tormentas de levante a los grandes navíos atlánticos que se van imponiendo. Llevan tres palos y una alta superestructura sensible al viento. Y por su calado, tenían grandes dificultades para sortear los bajíos y entrar al puerto interior para cargar y descargar.

En el siglo XVI les Tasques ya no eran visibles, como nos muestra van Wijngaarden en 1565.

Barcelona pasa entonces a ser un puerto muy secundario. No será hasta mediados del siglo XIX que el puerto de Barcelona recupere su capacidad de competir.

Juan Pablo Canals, Barón de la Vall-Roja (1730-1786), señalaba tradiciones de un anfiteatro en Barcino en las cercanías de la calle de la Boqueria de Barcelona. Durante dos siglos no se había encontrado ninguna evidencias. Pero en el año 2009, se ha identificado una huella muy clara de un anfiteatro en Barcino fosilizada en el trazado viario, en el área sugerida por Canals.

En una vista cenital, la calle del Cardenal Casañas aparece como un segmento de una elipse de unos 80 metros de longitud. Simétricamente, enfrente, un segundo segmento elíptico de apenas de 50 metros queda definido por la calle dels Cecs de la Boqueria y por fachadas en la plaza de Sant Josep Oriol Sobre una foto aérea, es muy preciso el ajuste con la trama urbana de una elipse geométrica generada por ordenador.

Esta huella fosilizada coincide con las proporciones y las dimensiones de otros anfiteatros romanos. Los diseños de planta elíptica son muy raros. Tanta concordancia no puede proceder del azar.

En una vista cenital, la calle del Cardenal Casañas aparece como un segmento de una elipse de unos 80 metros de longitud. Simétricamente, enfrente, un segundo segmento elíptico de apenas de 50 metros queda definido por la calle dels Cecs de la Boqueria y por fachadas en la plaza de Sant Josep Oriol Sobre una foto aérea, es muy preciso el ajuste con la trama urbana de una elipse geométrica generada por ordenador.

Esta huella fosilizada coincide con las proporciones y las dimensiones de otros anfiteatros romanos. Los diseños de planta elíptica son muy raros. Tanta concordancia no puede proceder del azar.

La silueta ocupa una reducida plataforma lateral al oeste del Mons Taber, a unos 6 metros sobre el nivel del mar. Es un espacio extra muros idóneo, casi único, para ubicar a un anfiteatro en este promontorio, a salvo de riadas, muy cercano al forum y a una puerta de la muralla. Esta posición, junto a la entrada de la ciudad, es frecuente en ciudades romanas; Astorga, Arlés, Bourges, León, Lucques, Lugo, Mérida, Metz, Nimes, Rouen, Sagunto, Segóbriga , Sevilla, Tarragona y Verona entre otras.

El recinto amurallado de Barcino sorprende por su escasa superficie (10 hectáreas). Así se ha interpretado por muchos, ( erróneamente según se puede ver ahora ), que Barcino era muy pequeña (1500 a 3000 habitantes intra muros). Sin tener en cuenta que la inusual fortaleza de las murallas y sus torres, las dimensiones de su templo, del foro, de los acueductos, tal anfiteatro, la riqueza en inscripciones epigráficas y de elementos escultóricos, nos hablan de una demografía (intra y extra muros) importante. Barcino era una colonia de ciudadanos romanos (en Hispania solo había cerca de dos docenas en el siglo I d.C.), un puerto muy activo y con un territorium que ahora se reconoce muy poblado. Existirían suburbios muy considerables.

El recinto amurallado de Barcino sorprende por su escasa superficie (10 hectáreas). Así se ha interpretado por muchos, ( erróneamente según se puede ver ahora ), que Barcino era muy pequeña (1500 a 3000 habitantes intra muros). Sin tener en cuenta que la inusual fortaleza de las murallas y sus torres, las dimensiones de su templo, del foro, de los acueductos, tal anfiteatro, la riqueza en inscripciones epigráficas y de elementos escultóricos, nos hablan de una demografía (intra y extra muros) importante. Barcino era una colonia de ciudadanos romanos (en Hispania solo había cerca de dos docenas en el siglo I d.C.), un puerto muy activo y con un territorium que ahora se reconoce muy poblado. Existirían suburbios muy considerables.

Desde su fundación en el siglo I a.C., las murallas de Barcino quedaron limitadas por las 10 hectáreas disponibles sobre el Mons Taber,

Probablemente el anfiteatro de Barcino fuese erigido a finales del siglo I d.C. en paralelo con los anfiteatros de otras ciudades provinciales. Una fecha coherente con la cronología de la vía y necrópolis que rodea por la calle dels Cecs de la Boquería la silueta fosilizada. Datadas en la plaza de la Vila de Madrid, desde el siglo I d.C a fines del III.

Golvin y Landes observaron que, tras las incursiones de francos y alamanes y los desórdenes de fines del siglo III d.C. las áreas demasiado próximas a las murallas fueron despejadas de aquellas edificaciones que pudieran servir de refugio para unos asaltantes. Esta circunstancia afectó a diversos anfiteatros como los de Rouen, Bourges y Metz, donde se reaprovecharon sus materiales constructivos para en el refuerzo de las murallas. También Puig y Rodà han considerado esta posibilidad en el caso de Barcelona. En Tours parte del anfiteatro se incorporó al circuito de las murallas. En Nîmes se ha conservado la mayor parte del anfiteatro, integrado en la muralla. Bajo las mismas amenazas de fines del siglo III, Verona construyo un nuevo tramo de la muralla para introducir al anfiteatro intra muros.

Los sondeos arqueológicos de los alrededores de la muralla y del anfiteatro, evidencian gran actividad urbana hasta el siglo IV, cuando decae bruscamente. Los trabajos de Belmonte, Busquets, Espejo, Triay, Ravotto, Moreno y Pastor muestran que durante el siglo IV, se procedió a la eliminación sistemática de las construcciones en el exterior más inmediato de Barcino. Lógicamente recuperándose sus materiales en el refuerzo de la muralla.

En el año 2007 en una cata en el noreste de la iglesia del Pi, a escasos centímetros bajo su pavimento, apareció un corto fragmento de una bóveda de piedra amortizada y apoyada en la cimentación de los contrafuertes de la iglesia. Solo pudo fecharse entonces como anterior al siglo XIV. De considerarse la posibilidad de un anfiteatro esta bóveda de piedra (UE 103 en la excavación) resulta interesante, Su orientación coincide con la de las bóvedas y muros radiales que soportan la cavea en otros anfiteatros.

Admitiendo que tal bóveda cubriese un espacio transitable, el nivel de circulación original estaría en el nivel de la vía romana que rodea al supuesto anfiteatro y que pasaba entonces por la cercana plaza de la Vila de Madrid. En 1956, durante su excavación, pudo estimarse que esta vía romana estaba a unos 3 metros bajo el nivel actual del suelo.

Probablemente el anfiteatro de Barcino fuese erigido a finales del siglo I d.C. en paralelo con los anfiteatros de otras ciudades provinciales. Una fecha coherente con la cronología de la vía y necrópolis que rodea por la calle dels Cecs de la Boquería la silueta fosilizada. Datadas en la plaza de la Vila de Madrid, desde el siglo I d.C a fines del III.

Golvin y Landes observaron que, tras las incursiones de francos y alamanes y los desórdenes de fines del siglo III d.C. las áreas demasiado próximas a las murallas fueron despejadas de aquellas edificaciones que pudieran servir de refugio para unos asaltantes. Esta circunstancia afectó a diversos anfiteatros como los de Rouen, Bourges y Metz, donde se reaprovecharon sus materiales constructivos para en el refuerzo de las murallas. También Puig y Rodà han considerado esta posibilidad en el caso de Barcelona. En Tours parte del anfiteatro se incorporó al circuito de las murallas. En Nîmes se ha conservado la mayor parte del anfiteatro, integrado en la muralla. Bajo las mismas amenazas de fines del siglo III, Verona construyo un nuevo tramo de la muralla para introducir al anfiteatro intra muros.

Los sondeos arqueológicos de los alrededores de la muralla y del anfiteatro, evidencian gran actividad urbana hasta el siglo IV, cuando decae bruscamente. Los trabajos de Belmonte, Busquets, Espejo, Triay, Ravotto, Moreno y Pastor muestran que durante el siglo IV, se procedió a la eliminación sistemática de las construcciones en el exterior más inmediato de Barcino. Lógicamente recuperándose sus materiales en el refuerzo de la muralla.

En el año 2007 en una cata en el noreste de la iglesia del Pi, a escasos centímetros bajo su pavimento, apareció un corto fragmento de una bóveda de piedra amortizada y apoyada en la cimentación de los contrafuertes de la iglesia. Solo pudo fecharse entonces como anterior al siglo XIV. De considerarse la posibilidad de un anfiteatro esta bóveda de piedra (UE 103 en la excavación) resulta interesante, Su orientación coincide con la de las bóvedas y muros radiales que soportan la cavea en otros anfiteatros.

Admitiendo que tal bóveda cubriese un espacio transitable, el nivel de circulación original estaría en el nivel de la vía romana que rodea al supuesto anfiteatro y que pasaba entonces por la cercana plaza de la Vila de Madrid. En 1956, durante su excavación, pudo estimarse que esta vía romana estaba a unos 3 metros bajo el nivel actual del suelo.

En el 2009 se intervino en un área que topográficamente correspondería a las arenas centrales del anfiteatro. Resalta una hilera de tres gruesos pilares rectangulares que coinciden con la orientación del eje menor de la elipse fosilizada, relacionándolos así directamente con la hipótesis del anfiteatro. Su datación sería concordante con el anfiteatro.

El cuerpo de los pilares es de argamasa, pero la superficie superior de los pilares es plana y está formada por una hilada de sillares de piedra (usada para aislar la madera de la humedad del suelo). Los paralelos hallados con otros anfiteatros respecto a la posición de estos pilares, su morfología y sus materiales constructivos, sugieren que estos pilares pudieran ser el soporte de la usual tarima de madera que cubría todas las fossae bestiariae en los anfiteatros.

En Barcelona se conocen dos topónimos directamente relacionados con unas “arenas” (sinónimo de anfiteatro muy usado)

La plaza Arenaria, que estuvo hasta el siglo XIV al sur de la iglesia del Pi, junto a la muralla.

En tradiciones, santa Maria de les Arenes era el monasterio e iglesia martirial de Santa Eulàlia (documentada como domus Sanctae Mariae), que el estudio reciente de muchos topónimos y su distribución topográfica señalan en la actual Santa Maria del Pi.

El cuerpo de los pilares es de argamasa, pero la superficie superior de los pilares es plana y está formada por una hilada de sillares de piedra (usada para aislar la madera de la humedad del suelo). Los paralelos hallados con otros anfiteatros respecto a la posición de estos pilares, su morfología y sus materiales constructivos, sugieren que estos pilares pudieran ser el soporte de la usual tarima de madera que cubría todas las fossae bestiariae en los anfiteatros.

En Barcelona se conocen dos topónimos directamente relacionados con unas “arenas” (sinónimo de anfiteatro muy usado)

La plaza Arenaria, que estuvo hasta el siglo XIV al sur de la iglesia del Pi, junto a la muralla.

En tradiciones, santa Maria de les Arenes era el monasterio e iglesia martirial de Santa Eulàlia (documentada como domus Sanctae Mariae), que el estudio reciente de muchos topónimos y su distribución topográfica señalan en la actual Santa Maria del Pi.

https://www.academia.edu/22423496/Barcino_colonia_romana_Preguntas_abiertas_y_algunas_respuestas_revised_

https://revistadehistoria.es/barcino-puerto-natural/