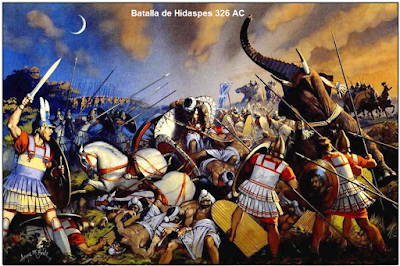

Cuando ya tenia firmemente sujeta a Persia, Alejandro cruzo en el 327 el paso de Khyber camino de la India. Sus campañas en la India y su retorno a Babilonia están cuajados de puntos de interés para los historiadores militares, pero sin lugar a dudas el punto culmine de la campaña a la India fue la batalla que hoy trataremos, la gran batalla de Hidaspes, en el Penjab, que junto con las de Iso y Gaugamela es una de las mayores que dio.

Su oponente en el río Hidaspes, afluente del Indo, era el rey Poro, un

“gigante” de unos 2,10 metros de altura, al que Alejandro había de

admirar después de la batalla. Poro mandaba un ejército de, por lo

menos, 30.000 hombres de infantería, 4.000 de caballería, 300 carros y

200 elefantes. Aunque la fuerza total de Alejandro en la India pudo

haber sido de unos 75.000 combatientes, aquel día de mayo del 326 en que

se enfrento con el ejército de Poro solo tenía bajo su mando inmediato

unos 5.000 de caballería y tal vez 15.000 de infantería.

La posición de Poro en el Hidaspes, bloqueando el avance de Alejandro,

era formidable. El propio río era profundo y turbulento, debido al

deshielo de las nieves del Himalaya. Los elefantes de guerra constituían

un peligro especial para Alejandro. Además de su efecto psicológico

(las inmensas bestias atemorizaban, sin duda, a los hombres de

Alejandro) podían ser particularmente útiles contra la caballería

macedonia. Los caballos, por naturaleza, temen a los elefantes y hay que

acostumbrarlos a ellos.

Si Alejandro intentaba un asalto frontal cruzando el río, acción

difícil en aquellas circunstancias, los elefantes indios atemorizarían a

los caballos que se cruzaran en las balsas y provocarían su huida.

Arriano resumió la situación bellamente: “Era claro [para Alejandro] que

no podía cruzar por el punto en cuya orilla opuesta estaba Poro, porque

al intentar poner pie en ella sus tropas serian atacadas por un

ejercito potente y eficaz, bien equipado y apoyado por un gran numero de

elefantes; además, pensó en la probabilidad de que sus caballos, frente

al inmediato ataque de aquellas bestias, se asustaran e intentaran huir

tan pronto como las vieran aparecer lanzando sus berridos desconocidos

para ellos… desde luego se negarían a seguir en las balsas, y a la

simple vista de los elefantes a lo lejos enloquecerían de terror y se

arrojarían al agua mucho antes de llegar a la orilla opuesta”.

Por ello Alejandro decidió recurrir a la astucia. Empezó a mover su

caballería todas las noches, durante varias seguidas, yendo hacia arriba

y hacia abajo a lo largo de la orilla del río en que se encontraba.

Ordeno a los jinetes macedonios que, al ejecutar esas maniobras,

hicieran el mayor ruido posible para forzar a Poro a que los siquiera

con sus elefantes desde el otro lado hasta que una noche, cansado este

de tan inútil persecución, la abandono y se quedo en su campamento.

Dejo

entonces Alejandro a su general Cratero en la base inicial a

retaguardia con mas de 5.000 soldados de a pie y algunos escuadrones de

caballería, mientras él ascendía con el resto de su ejercito treinta

kilómetros hacia el norte amparándose en la oscuridad y en el fuerte

temporal reinante. Sus actividades de contrainteligencia en esta campaña

son impresionantes.

Previamente había hecho circular el rumor de que pensaba esperar a que

descendiesen las aguas del río para cruzarlo. Llego, incluso, a enviar a

alguien al campamento principal `para que, apropiadamente vestido, se

hiciese pasar por el, todo ello con el propósito de aquietar a Poro y

mantenerlo inactivo, en lo que parece que tuvo éxito.

El punto del

río elegido por Alejandro para cruzarlo era un codo aguas arriba donde

una isleta dividía las aguas en dos brazos. Ordeno a Cratero que cruzase

y atacase la retaguardia de Poro si este se volvía para hacer frente a

la fuerza atacante principal macedonia, pero solo en caso de que Poro

sacara todos los elefantes de su campamento, porque si los dejaba detrás

para prohibir el cruce (como, de hecho sucedió), Cratero debería

esperar hasta que la fuerza al mando de Alejandro hiciera retroceder a

los indios.

A la mañana siguiente Alejandro cruzo el río al norte (con grandes

dificultades, porque el agua casi le llegaba al cuello) y avanzo con su

caballería seguida, a unos cuatro kilómetros, de la infantería. Cuando

Poro fue informado por sus exploradores de que Alejandro estaba

intentando cruzar el río, envió a su hijo al norte con 2.000 hombres de

caballería y 120 carros para defender la orilla, pero la maniobra fue

demasiado tardía. En cuanto los avisto, Alejandro lanzo contra ellos

varias cargas sucesivas, escuadrón tras escuadrón, y los hizo retirarse

presos del pánico. En el encuentro murió el hijo de Poro y los

macedonios lograron capturar todos los carros.

Entonces Poro decidió emplear toda su fuerza contra Alejandro dejando

detrás una pequeña guardia con algunos elefantes para impedir cruzar a

Cratero. Con sus 30.000 infantes, 4.000 jinetes, 300 carros y 200

elefantes, la fuerza de Poro era numéricamente superior a la de

Alejandro, que solo se componía de 6.000 infantes, aunque los 5.000

jinetes que tenía le daban una ventaja decisiva en caballería. Eligiendo

un terreno no demasiado fangoso a causa de las recientes lluvias, Poro

formo una línea de algo más de tres kilómetros de longitud, mientras que

las de Alejandro, con la infantería formada en ocho filas de

profundidad, no llegaban a la mitad.

Pero había colocado en cada ala 2.000 jinetes y dos escuadrones de 150

carros cada uno. Delante de la infantería india a unos quince metros, se

alineaban los 200 elefantes. Alejandro agrupo a la caballería a su

derecha, dispuesta a arrojarse contra la del ala izquierda india, a cuyo

mando estaba Poro. Destaco una pequeña fuerza de caballería (unos 1.000

jinetes) a las ordenes de Coenus para que se desplazase a la izquierda y

fuese contra la caballería del ala derecha india, pero como suponía que

Poro movería su caballería de la derecha contra el ala izquierda para

defenderse del ataque en masa de Alejandro, dio ordenes a Coenus de que

atacara por detrás a los indios cuando sucediese así.

Alejandro empezó por lanzar los arqueros montados de su derecha que

eliminaron los carros indios y desorganizaron la caballería de la

izquierda con sus armas de largo alcance. Entonces se destaco él con los

compañeros en línea de columna atacando con un movimiento envolvente y

de flanco a la izquierda india con el propósito de atraer a la

caballería y de que, separándola de su infantería, dejase de apoyar a

esta. Poro movió la caballería del ala derecha al frente de su línea, y

Coenus cruzo transversalmente el campo que separaba las dos infanterías

contendientes para atacar por retaguardia. El resultado fue que poro no

pudo integrar las caballerías de sus dos alas antes de que Alejandro se

precipitase violentamente contra él.

La infantería macedonia empezó a intervenir al mismo tiempo que tenia

lugar el masivo asalto final para impedir a Poro el despliegue de sus

elefantes contra la caballería de Alejandro. Sus escaramuzadores fueron

especialmente útiles contra los elefantes “derribando a los que los

montaban”, según Arriano.

Y arrojando una granizada de proyectiles

desde todos lados contra los mismos elefantes. Hubo una enorme

confusión, y aquello fue muy distinto a cualquier batalla anterior; los

monstruosos elefantes se precipitaban hacia una y otra parte metiéndose

entre las líneas de la infantería y provocando la destrucción en la

sólida masa de la falange macedonia, mientras que los jinetes indios,

viendo las infanterías tan mutuamente empeñadas, giraban para asaltar la

caballería macedonia.

Pero los hombres de Alejandro hicieron retroceder a la caballería enemiga sobre los elefantes.

En

cuyo momento los elefantes quedaron encerrados, sin espacio para

maniobrar, por las tropas que les rodeaban por todos lados, y tropezando

unos con otros, dando vueltas y abriéndose paso a toda dirección,

pisoteaban y mataban a tantos de los suyos como del enemigo.

Finalmente

los indios cedieron y se dieron a la fuga. Aprovechando ese momento,

Cratero cruzo el río y empleo sus tropas de refresco en la persecución,

haciendo una gran matanza. Poro fue herido y capturado; cuando lo

llevaron ante Alejandro, el macedonio le pregunto como quería que se le

tratara. “Como un rey”, contesto Poro, y tanto impresiono a Alejandro la

respuesta que devolvió al indio su reinado. Acabaron haciéndose

excelentes amigos.

En esta campaña Alejandro dio pruebas de su extraordinaria visión.

Actuó con rapidez y decisión sin descuidar la planificación ni la

atención a la logística. Tal vez lo más notable de todo fue que cruzara

el Indo, diera una gran batalla y continuara manteniendo una línea de

comunicaciones continua hasta la misma Macedonia. Ciertamente se

extendió demasiado y habría de padecer las consecuencias en su viaje de

regreso a Babilonia, pero en el Penjab no se vio totalmente aislado en

un mundo desconocido, ni separado irremisiblemente de sus bases en

Persia y mas lejos. De haber decidido volver por el mismo camino que

había seguido, habría encontrado pocas dificultades. El concepto

geográfico y estratégico del mundo griego se había ampliado mucho mas de

lo que hubieran podido concebir los mas fantásticos sueños de Pericles y

Epaminondas.

http://grandesdelahistoria.blogspot.com.es/2008/11/la-batalla-de-hidaspes-alejandro.html